2014 et Gone Girl, le réalisateur de Seven et Fight Club s'est occupé de Mindhunter (producteur de la série et réalisateur de quelques épisodes), ainsi que de la production d'House of Cards. Deux programmes Netflix, une nouvelle maison pour David Fincher dans laquelle il a donc développé et créé Mank. C'est une étrangeté, mais qui n'est pas radicale, tant l'auteur sait tordre à l'envi les règles du cinéma et peut se permettre de faire ce qu'il lui plaît. Aussi, depuis six ans, l'industrie a été bouleversée par le développement fulgurant des plateformes de streaming, devenues des studios de premier plan qui laissent à leurs talents carte blanche, si celle-ci peut les conduire sur les tapis rouges des plus grandes cérémonies. Après Roma, The Irishman ou Uncut Gems, il est clair que Netflix va retenter sa chance aux Oscars avec Mank. Et, trêve de mystères, le film de Fincher a tout pour y triompher. Mank : le grand cinéma de 2020Le voyage dans le temps proposé par David Fincher est fantastique. Nous sommes dans les années 1930, et le scénariste Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) est engagé par Orson Welles, alors jeune prodige d'Hollywood, pour écrire le scénario de son prochain film. Mais ce contrat a tout du pacte avec le diable pour Mank, scénariste prolifique dont le talent est admiré mais la personnalité plutôt décriée. Il ne sera pas crédité au générique, usage courant durant l'âge d'or hollywoodien, ce qui au départ ne dérange pas du tout cet auteur de génie mais cynique, alcoolique et accro au jeu. À mesure qu'il écrit le scénario de ce qui deviendra Citizen Kane, replongeant dans ses souvenirs et ses rencontres, ce travail va devenir l'obsession d'une grandeur, son "opéra" comme il le nomme, pour lequel il exige finalement, en dépit du contrat, d'être crédité. Hommage à l'écriture et à sa puissance subversive, Mank est une déclaration d'un amour infini mais aussi contrarié. En 1930 comme aujourd'hui, le spectre du faux, de la fake news, plane en effet sur la création audiovisuelle, et le film le démontre brillamment.  La richesse du film est immense. Son intensité, son esthétique, son noir et blanc numérique mais repris en post-production pour lui donner ce qu'il faut de l'ambiance des années 30, les décors de studios, les costumes et les voitures... Finalement on ne sait plus très bien ce qui est un décor et ce qui ne l'est pas, dans ce récit mouvant où les flashbacks entraînent autant dans la rêverie de Mank que ses rencontres avec les dirigeants des studios dans des bureaux ou des restaurants fastueux. Où s'arrête la vie et où commence le cinéma, Mank est un film qui se joue de cette frontière, ici plus que jamais factice, avec brio et délectation. À noter, une séquence de "poursuite" dans des studios où on ne distingue plus les vrais décors des "faux", Mank se précipitant pour monter dans la voiture de l'actrice Marion Davies (Amanda Seyfried), qui s'incruste magistralement dans la rétine. Une autre, matrice du dernier acte du film, est un dîner où Mank révèle son scénario et son inspiration devant les principaux concernés, et propose aussi la même persistance dans l'imaginaire cinéphile, grâce à l'incroyable maîtrise de sa facture. Un casting grandiose pour incarner le mytheDans cette grande illusion, Gary Oldman excelle. On le sait depuis des décennies, mais l'acteur britannique est un des génies de sa génération, un comédien capable d'une intensité folle et doué d'une capacité d'interprétation de caractères très étendue. Un bonheur pour David Fincher, qui trouve sans doute dans l'acteur une manière de "double" qui lui convient. Les dialogues sont exquis, parfois trop peut-être, avec des expressions méconnues et une abondance de second degré qu'un public non-anglophone pourrait trouver inepte. Mais c'est que le film vient de loin. Mank, en projet depuis les années 90 - sur un scénario écrit par Jack Fincher, le père de David Fincher - aurait pu se faire après The Game, si les studios n'avaient pas alors douté du potentiel du film, trop niché et dans un noir et blanc a priori peu vendeur. Mank de Fincher est-il le Dunkerque de Nolan, ou le The Irishman de Martin Scorsese ? Sans doute, parce qu'il est de ces films de toute une carrière, un objectif personnel qui nécessite une grande liberté, une longue maturation, et une permission des studios de financer un film formellement et commercialement risqué. Signe que les temps ont changé, comme pour le film de Scorsese que les studios traditionnels ont refusé de financer, c'est chez Netflix que Fincher a trouvé ses solutions.  Que l'on ait vu ou pas Citizen Kane, que l'on connaisse ou pas la biographie de Mankiewicz, Mank est fascinant, hypnotique, et le talent du réalisateur et celui du casting - mention spéciale à Charles Dance et Amanda Seyfried - éblouissent le spectateur. Le geste de David Fincher peut se comprendre de plusieurs manières. Il est un hommage au métier de scénariste, et une tentative très sérieuse de voyage dans le Hollywood des années 30, avec ses folies, ses luttes politiques et en fond la montée du nazisme en Europe. On peut aussi le comprendre comme un film éminemment personnel, la propre histoire de David Fincher à la poursuite de ses chimères : le cinéma mythologique de l'âge d'or hollywoodien, la fabrication d'un chef-d'œuvre, la critique de la puissance des media tous formats confondus. Et un hommage à son père disparu en 2003, auteur du scénario de ce film. D'une certaine manière, Mank ressemble beaucoup à The Social Network. Ce sont les histoires d'un homme seul au cœur d'une révolution industrielle et collective, dont la solitude oblige à une remise en cause des certitudes cyniques qui ont mené à et participent encore à cette révolution. Un film dont l'intensité facilite l'exigenceSeul regret, qui apparaît dès les premières secondes du film : celui de ne pas pouvoir apprécier ce film sur très grand écran, tant la mise en scène de Fincher, avec ses clins d'œil à celle de Welles pour Citizen Kane, est grandiose. La magnificence des lieux, leur décoration ultra précise, la beauté du clair-obscur, tout est fait pour sublimer le plus généreusement possible un cinéma et une période. En fait, une période qui pourrait n'être définie que par son cinéma et ses illusions, et un cinéma, celui du Hollywood d'alors, qui est probablement le cinéma le plus marqué par sa période. La confusion est magique, l'illusion est parfaite, et Mank comme le spectateur va y laisser une partie de sa santé mentale. Il n'est heureusement qu'un personnage du film de David Fincher, et nous ne sommes ses spectateurs que pendant un peu plus de deux heures. Mank est à voir, à revoir, et s'il est difficile à aborder dans ses premières minutes, une fois à bord, l'intensité ne va que croissante, comme au temps des grands thrillers de David Fincher, genre dont il est le maître contemporain incontesté. Pour son sujet, ses interprétations, sa mise en scène, son scénario, sa musique (le duo iconique Trent Raznor et Atticus Ross aux commandes), Mank devrait être le grand favori des prochains Oscars, et une reconnaissance totale pour son auteur, souvent nommé et rarement récompensé. Après Tarantino avec Once Upon a Time in... Hollywood, après Scorsese avec The Irishman, Fincher présente lui aussi son œuvre à l'allure testamentaire, mais avec un crépuscule plus fictif que chez ses deux confrères. Synthèse de tout un cinéma, en même temps que promesse d'autres fulgurances à venir, Mank est objectivement un chef-d'œuvre doté d'une force de persuasion incroyable, ce qui devrait convaincre même les plus réticents. Tout simplement brillant.

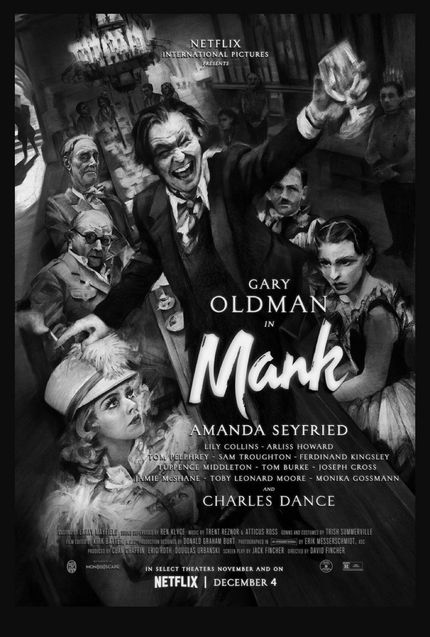

Mank de David Fincher, disponible sur Netflix le 4 décembre 2020. Ci-dessus la bande-annonce ci-dessus. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces. [Critique] Mank : le paradoxe de l’auteur David Fincher (Zodiac, Seven) adapte avec Mank un script de feu son père Jack (qui était entre autres journaliste pour Life). L’histoire est issue d’un article à scandale de 1971 du New Yorker intitulé “Raising Kane“, dans lequel la journaliste Pauline Kael remet en cause la position d’auteur d’Orson Welles concernant le chef d’œuvre Citizen Kane, un film dont l’histoire serait intégralement imaginée par le scénariste Herman J. Mankiewicz, d’après son expérience personnelle. Construit avec divers flash-backs, comme son aîné, Mank est à prendre comme un compagnon de voyage de Citizen Kane, un supplément au film d’origine. Charmant programme ! Herman J. “Mank” Mankiewicz est un scénariste, script-doctor (qui améliore les scénarios), et critique au New Yorker. En 1940, il se retrouve alité après un accident de voiture. L’occasion parfaite de se mettre au scénario du prochain film d’un certain Orson Welles, pour le studio de la RKO : Citizen Kane. A travers l’histoire qu’il dicte à sa secrétaire Rita, on assiste à une série de flashback expliquant l’origine et les idées de ce scénario. Un film important…Mank est un film très dense. Bavard, il n’est cependant jamais ennuyant tant il brasse une quantité d’informations conséquentes à la seconde. Les dialogues sont tous fins, les décors splendides, les acteurs fantastiques. Le noir et blanc sublime du chef opérateur Erik Messerschmidt donne envie de voir Mank sur le plus grand des écrans possible. Le son est travaillé pour être au plus proche possible du rendu des années 1940, période de sortie de Citizen Kane. L’expérience est amusante, en somme. Après tout, faire un film “à l’ancienne” avec les moyens d’aujourd’hui, est un exercice très intéressant ! Cependant, David Fincher ne prend pas la chose à la légère. Car le propos est en définitive grave. Et si de nombreuses touches d’humour parsèment le film, c’est une mélancolie profonde qui nous enveloppe petit à petit… En effet, l’histoire de Mank est crépusculaire. Le personnage de Mankiewicz (Gary Oldman) est alcoolique et endetté. Le cinéma est en pleine transition entre le muet et le parlant. La société fait face à la crise après 1929. Mank est en désaccord avec la prise de position politique de la Metro-Goldwyn-Mayer. Le studio se positionne en soutien au Républicain William Randolph Hearst (interprété par le magnifique Charles Dance), magnat de la presse qui se présente au poste de gouverneur de la Californie et force ses scénaristes à faire de même. Il assiste impuissant à la déchéance du studio, à ses amis qui sont forcés à faire des films de propagande républicaine… En adoptant la même structure que son modèle Citizen Kane, Mank voit juste : grâce à des flash-back, on comprend petit à petit les raisons qui poussent le scénariste à écrire cette histoire à charge (presque) directe contre Hearst. Et à réfléchir sur la parentalité du film ! Puisque dans le contrat de base, Mankiewicz n’est pas crédité. Pourtant, c’est de lui que vient toute cette histoire : celle, également, d’un magnat de la presse manipulateur qui se présente au poste de gouverneur… Malgré la ressemblance évidente entre William Randolph Hearst et la création du scénariste, Charles Foster Kane, tout le monde vient à lui dire qu’il s’agit du meilleur script qu’il ait jamais écrit. Et sa volonté de prendre sa revanche contre Hearst le démange… En résulte une réflexion intéressante sur qui est véritablement l’auteur du film. C’est malheureusement sur cette même réflexion que Mank va générer un paradoxe malgré lui. … mais paradoxalCette réflexion sur l’auteur va ouvrir vers d’autres questionnements. Le propos du film est clairement le suivant : l’auteur d’un film est celui qui en écrit l’histoire. On peut voir cela comme une lettre d’amour au père de David Fincher, Jack. Puisque c’est lui qui a écrit l’histoire, c’est lui qui en est l’auteur. En ce sens, Mank est très touchant : il est le film dont l’auteur est décédé il y a 17 ans. Et après tout, pourquoi pas ? Cependant, il faut un sacré culot pour déposséder Orson Welles de Citizen Kane. C’est quand même lui qui introduit dans son film une utilisation du cadre, de la lumière, de la profondeur de champ, à but narratif : le principe de l’image au service d’une histoire. Orson Welles est le metteur en scène de Citizen Kane. À l’époque, la notion d’auteur d’un film était floue, d’où le questionnement sur qui devrait être crédité au film ou non. Mais aujourd’hui, et depuis 60 ans et une certaine “nouvelle vague”, l’auteur d’un film, c’est son réalisateur. C’est débattable, c’est certain. C’est même complètement à remettre en question au cas par cas selon les films ! En découle la même question vis-à-vis d’autre postes, bien entendu. Quelle est la place du monteur dans la généalogie d’un film ? du producteur ? du comédien ? Vaste sujet qu’on aura pas la prétention de résoudre ici. Mank non plus. Mais si David Fincher a souvent revendiqué la place de l’équipe dans la création d’un film, on a l’impression qu’il n’est pas forcément écouté. De nombreux journaux parlent de Mank comme “le film de David Fincher“. Le message n’est-il pas assez clair ? La pâte du réalisateur est-elle trop grande dans Mank pour effacer tout le reste ? Reste qu’il faudrait dans ce cas arrêter de parler de film de Fincher quand on parle de Seven, Zodiac, ou encore de The Social Network, vu qu’il n’est pas l’auteur des scénarios. Conclusion : Mank est un objet complexe. Si le film est en tout point réussi, la prétention de déposséder Orson Welles de Citizen Kane est tout de même débattable. De plus, quand on voit la manière dont de nombreux médias parlent de Mank comme “le film de David Fincher”, on ne peut s’empêcher de se dire qu’à un certain point, le film ne fonctionne pas… Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons que vous conseiller de vous faire votre propre avis sur ce brillant objet cinématographique. Bastien Rouland MANKDAVID FINCHERpar APOLLINE CARON-OTTAVI« On ne résume pas la vie d’un homme en deux heures. Tout au plus en donne-t-on un aperçu ». Cette phrase qu’il attribue à Herman J. Mankiewicz, David Fincher la comprend bien. Mank n’est pas un biopic – pas plus que ne l’était The Social Network – mais le fragment d’une vie, dont le but n’est pas tant de faire le portrait détaillé d’un homme que de devenir la chambre d’écho d’une époque : en l’occurrence, ce fragment couvre une décennie, celle des années 1930, qui s’achève par l’écriture d’un chef-d’œuvre, inspiré de la vie du magnat de la presse californienne William Randolph Hearst (et de sa maîtresse, la jeune actrice Marion Davies) : Citizen Kane. Scénario écrit non pas par celui dont on connaît tous le nom, le jeune génie ambitieux qui n’avait que 24 ans lorsqu’il initia le projet, mais par un scénariste trop souvent abonné aux contributions non créditées et dont la réputation, entachée par son goût de la dérision, sa marginalité irascible et son penchant alcoolique, était alors sur le déclin. Si personnel pour le cinéaste, tant attendu par les cinéphiles, Mank se révèle bel et bien être un film remarquable, l’un des plus passionnants de son auteur. Une œuvre à tiroirs, un merveilleux emboîtement temporel et intellectuel, une mise en abyme aux facettes miroitantes qu’on n’a de cesse de déplier avec délectation. Contrairement à son personnage, le scénariste de Mank se voit accorder tout le crédit qu’il mérite, n’étant nul autre que le père du cinéaste, l’ancien journaliste Jack Fincher. À travers l’écriture de son père, Fincher rend hommage au travail d’innombrables auteurs privés des feux de la rampe. Si à l’époque contemporaine, avec l’avènement des séries, les spectateurs sont un peu plus conscients du rôle des scénaristes, cela ne signifie pas pour autant que ceux-ci aient gagné en notoriété et on continue d’ignorer trop souvent les plumes cachées derrière les plus grands noms de l’histoire du cinéma. Le culte des « auteurs », associé à la mise en scène, a trop souvent occulté l’apport majeur des conteurs qui leur fournissait du grain à moudre. Mank ne cherche toutefois pas à minimiser le talent d’un Orson Welles. Le film ne cherche pas tant à réécrire l’histoire qu’à la compléter, pas tant à contester qu’à réhabiliter et, nous y reviendrons plus loin, son véritable sujet n’est même pas réellement la genèse de Citizen Kane. D’ailleurs peu présent dans le film, Welles est montré comme un intuitif brillant et ambitieux, capable de tirer le meilleur de ce qui l’entoure : un marginal bourré d’idées qui a su reconnaître le génie en Mankiewicz, autre marginal, de même qu’il saura par exemple se réapproprier, au moment de tourner, les fulgurances de l’expressionisme allemand. En écho à ces allers-retours, rappelant que la modernité ne naît jamais de rien, Fincher s’amuse d’ailleurs à se placer faussement en retrait, signant une mise en scène en trompe-l’œil, qui se rapproche au premier abord du pastiche tout en démontrant l’impeccable maîtrise du cinéaste. Le noir et blanc soigné évoque le passé tout en assumant le piqué du numérique, loin de l’image contrastée des films en pellicule ; la nuit américaine et les effets visuels rétro (incluant les marques de changement de bobines) côtoient un montage contemporain et des travellings quasi scorsesiens ; et tout en mimant les allures du début de l’âge classique hollywoodien ou l’atmosphère caractéristique des films Pré-code, le cinéaste cadre son hommage dans un format Cinémascope beaucoup plus tardif que la période filmée. Tout le défi est en réalité de savoir comment rendre justice à l’écriture, dans une œuvre qui se déroule à l’époque où le cinéma muet tire sa révérence, marquant l’avènement d’un cinéma brillant par l’éloquence : portées par des acteurs qui s’en donnent à cœur joie (Gary Oldman, Charles Dance et Amanda Seyfried au sommet), incarnant des personnages qui se reprochent parfois d’avoir le mot de trop, les répliques pleines d’esprit fusent tandis que ce sont les sous-entendus qui sont décisifs, le texte impose son rythme et, plus que jamais, on se rappelle à quel point Fincher excelle et jubile lorsqu’il filme la parole. Il est des histoires qui ne peuvent se raconter sans dialogues et celle-ci en est une.

Fincher père avait également écrit un scénario sur la vie d’Howard Hughes. Hughes ou l’ombre de Hearst dans Citizen Kane, on reconnaît là une prédilection dont le fils fera une obsession au fil de son œuvre, et à laquelle il donne dans Mank une nouvelle profondeur : la monstruosité respectable qui se cache derrière les ascensions fulgurantes, le pouvoir et l’argent, favorisant la corruption de la société et l’émergence violente de la monstruosité littérale au bas de l’échelle. Un danger que Mankiewicz s’est lui-même attelé à dénoncer lorsqu’il commence à écrire Citizen Kane, à la fin des années 1930. La date n’est pas anodine, mais pour en comprendre tous les enjeux, il faut remonter dans le temps. C’est ce que fait Fincher dans son film, en entremêlant deux trames narratives. L’une, statique et confinée, nous montre Mank à l’aube des années 1940, la jambe plâtrée suite à un accident, isolé par Welles dans une prison dorée censée le soutirer à toute distraction pendant l’écriture du film ; l’autre, mouvementée, parcourt à pleine vitesse la décennie qui a précédé, depuis 1930, dans l’effervescence hollywoodienne et le bouillonnement politique et social de l’époque. Mank prend là une toute autre dimension, qui va dans le sens de l’analyse de certains historiens et qu’il est salutaire de présenter à l’écran : les années 1930 éclairent notre propre époque d’une étrange et terrible lumière. Disséminés au gré des séquences, les enjeux débordant le cinéma montent en puissance : la récession économique et la fulgurante et indécente montée des inégalités qui l’accompagne ; l’ascension de Hitler et de l’antisémitisme en Europe, accueillie avec une tiédeur gênée par des business men qui souhaitent préserver le marché allemand ; le secret de polichinelle des arrangements entre les élites de la politique et de la finance ; l’avènement de l’hégémonie états-unienne, sur fond de chaos mondial ; des médias qui perdent en indépendance et deviennent l’organe d’une propagande plus discrète et acceptable que celle des fascistes, mais insidieuse en ce qu’elle a lieu en pays libre. L’événement historique marquant du film est ainsi la campagne de l’écrivain socialiste Upton Sinclair, dont le discours trouve preneur dans un contexte de misère galopante. « Plutôt Hitler que le Front populaire », glissait-on au même moment entre initiés en France. L’acharnement à faire tomber le candidat – au nom de la menace communiste, mais en réalité pour préserver les intérêts d’une minorité – est l’œuvre des Républicains avec l’appui majeur de Hearst et des pontes d’Hollywood Louis B. Mayer et Irving Thalberg : quoi de mieux que l’industrie du divertissement pour contrôler les masses ? En se penchant sur ces événements, Mank parle là encore formidablement bien de cinéma, rappelant que celui-ci en tant qu’incroyable vecteur d’idées et créateur d’images, ne peut être apolitique. Hollywood, boîte de Pandore et machine à rêves : sujet ultime pour un cinéaste des faux-semblants, qui prennent dans Mank le visage d’un ancien humaniste devenu requin, d’un producteur méprisant la famille dont il se réclame, d’un technicien de gauche condamné par le pacte faustien qui lui a permis d’accéder au rang de réalisateur, d’une starlette plus intelligente qu’elle n’en a l’air tout en étant aveuglée, ou encore d’un scénariste finalement moins cynique et désabusé qu’il n’y paraît. Mankiewicz est conscient des paradoxes de la machine dont il est partie prenante, sans toutefois toujours les contrer, ayant souvent préféré les oublier dans l’alcool. L’écriture de Citizen Kane devient dès lors un combat existentiel : une œuvre de conscience, ultime bataille éthique dans un monde du spectacle qui a vendu son âme. Le traitement complexe et la place importante des personnages féminins qui entourent Mank – et le soutiennent infailliblement malgré ses travers – ne cessent ainsi de révéler la part de fragilité de cet homme qui est une épine dans le pied du système tout en étant l’huile de ses rouages, qui voit avec lucidité la gravité du cours des choses tout en acceptant la position du bouffon du roi, qui se moque avec raison de la gloire, mais pour qui l’Oscar du meilleur scénario pour Citizen Kane sera l’accomplissement (mérité) d’une vie. Fincher y pensera à n’en pas douter si Mank l’amène un jour à monter sur scène. Mank : critique de la magie du cinéma sur Netflix | 4 décembre 2020 - MAJ : 09/03/2021 15:58 Il aura donc fallu attendre six longues années pour se replonger dans un film de David Fincher après l'exceptionnel Gone Girl. Loin des grands écran, son long-métrage Mank débarque directement sur Netflix après ses fructueuses collaborations avec la plateforme sur les séries Mindhunter et Love, Death & Robots. EN MANK DE FINCHERPour évoquer Mank, on pourrait simplement discuter des heures du noir et blanc sublimement éclairé par Erik Messerschmidt. On pourrait s'attarder longuement sur les nombreuses techniques utilisées pour recréer l'atmosphère typique des années 30 tout en créant un style unique : dégrader l'incroyable numérique 8K pour retrouver la texture des films de cette époque tout en ajoutant des égratignures, des rayures et même de fameuses brûlures de cigarettes pour simuler un changement de bobine, mais sans jamais se refuser l'ampleur de sa caméra Red Ranger. On pourrait aussi se concentrer sur le travail dingue accompli sur l'ambiance sonore du film. La manière dont Fincher et son ingénieur son Ren Klyce se sont amusés à compresser les sons pour retrouver une sonorité proche des films de l'époque entre leurs grésillements, leurs soubresauts, leurs crépitements, le pop du renouvellement de bobines et ressusciter leur patine très reconnaissable. On pourrait, en conséquence, louer le travail du duo Trent Reznor-Atticus Ross sur la bande-originale enregistrée avec des microphones anciens et composée uniquement avec des instruments d'époque pour mieux s'en imprégner.

On pourrait également aborder la performance de Gary Oldman dans la peau de Herman J. Mankiewicz, sans doute bien plus impressionnante que celle qui lui aura valu l'Oscar du meilleur acteur pour Les Heures sombres en 2018, et ce sans postiche ; voire la sublime partition d'Amanda Seyfried (son meilleur rôle à ce jour) prouvant encore une fois à quel point Fincher est un grand directeur d'acteur. On pourrait aussi parler du superbe montage de Kirk Baxter (qui travaille exclusivement avec Fincher depuis L'étrange histoire de Benjamin Button) venant dynamiser, agrémenter ou surligner le scénario dense du film. On pourrait, enfin, glorifier uniquement la mise en scène de David Fincher. Indéniablement, en six ans d'absence au cinéma, David Fincher n'a rien perdu de sa maestria, la construction de ses plans (l'anniversaire de Mayer, le dîner final) et la chorégraphie de ses scènes (la soirée électorale) sont autant de merveilles à contempler. Non, parler de tout ça serait finalement trop simple pour critiquer Mank, onzième long-métrage de David Fincher et premier du réalisateur pour Netflix. Car, même si tous ces éléments contribuent à la magnificence de Mank, ce n'est pas ce qui interpelle réellement ici.

CITIZEN MANKAvant de pleinement rentrer dans le vif du sujet, il est important de souligner à quel point le long-métrage de David Fincher est âpre et rude. Dès son entrée en matière, par son noir et blanc, ses longues plages de dialogues et sa myriade de personnages, Mank laissera indubitablement des spectateurs sur le côté de la route. Au bout d'une demi-heure, le message est d'ailleurs adressé quasi-directement aux spectateurs à travers un échange entre John Houseman (Sam Troughton), l'assistant d'Orson Welles, et Mank. Le premier donne son avis sur les premières pages du scénario du futur Citizen Kane à Mank par ses mots : "L'écriture est remarquable, mais vous le savez. Sa soif de pouvoir, son besoin d'être aimé par ceux qui craignent ses excès, mais... vous exigez beaucoup du spectateur de cinéma. C'est un peu méli-mélo. Un fatras de bavardages, de bouts de scènes qui s'agitent comme des pois sauteurs. Le récit est éparpillé, il va falloir une carte. Daignerez-vous de simplifier ?" Ce à quoi Mankiewicz répondra : "Bienvenue dans mon cerveau, mon vieux. Le récit est un grand cercle, comme un immense cinnamon roll. Pas une ligne droite vers la sortie. On ne résume pas la vie d'un homme en deux heures, au mieux en donne-t-on un aperçu."

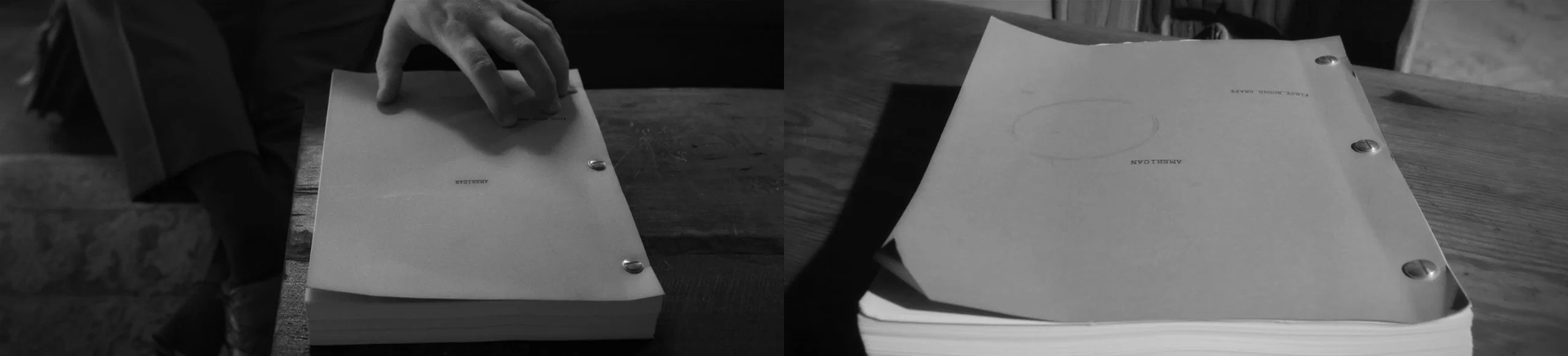

L'intention est donc limpide et claire : David Fincher (et intrinsèquement Jack Fincher) n'ont pas pour objectif de guider les spectateurs en présentant tout en long et en large. Ainsi, les introductions d'Irving Thalberg, Louis B. Mayer, Ben Hecht ou encore Charles Lederer seront quasi-inexistantes et chaque spectateur se devra de faire un travail personnel pour remettre tout en place lui-même. Car oui, Mank est exigeant, demandera l'attention des spectateurs et surtout leur envie de s'accrocher, David Fincher se refusant à transformer son film en simple fiche Wikipedia (et heureusement) et de rentrer dans les carcans du divertissement basique et fade qui envahit Hollywood. En effet, quand Houseman critique Citizen Kane (alors titré American), fils et père Fincher parlent finalement de Mank. Le film est construit un peu à la manière du chef-d'oeuvre d'Orson Welles dont il raconte la conception. Sa structure en flashback n'est pas aussi ambitieuse que Citizen Kane (peut-être pour ne pas perdre l'intégralité du public) avec seulement deux temporalités et un déroulé chronologique, mais elle demande un investissement de tous les instants pour pouvoir y comprendre les tenants et les aboutissants. À ce propos, même si rien n'empêche de regarder Mank sans avoir vu Citizen Kane, en connaître les grandes lignes est plus que le bienvenu tant cela offre une perspective et surtout une aide précieuse pour mieux appréhender les desseins de Fincher. Il faut donc en vouloir pour se jeter dans le long-métrage Netflix de Fincher tant il pourra paraître inaccessible à bien des abonnés qui le lanceront sur la plateforme.

ON THE OTHER SIDE OF MOVIESToutefois, malgré tout ça, Mank n'est pas seulement un film pour les cinéphiles. Le long-métrage a longtemps été présenté, à tort, comme une oeuvre centrée sur la paternité de Citizen Kane et sur la collaboration houleuse entre le jeune loup de 24 ans, Orson Welles (Tom Burke) et le clownesque Herman J. Mankiewicz. Au final, leur confrontation est brève et se résume à une minuscule séquence dans le dernier quart du long-métrage. Ce qui intéresse pleinement David Fincher, c'est avant tout l'histoire de Mankiewicz lui-même et le combat intérieur qui le mènera à écrire Citizen Kane. Loin d'être un simple biopic, Mank est une oeuvre fine et sincère sur la création et surtout l'idée même d'être un artiste dans un système aussi cloisonné et pourri par l'argent que peut l'être Hollywood (déjà à l'époque, et encore aujourd'hui). Ainsi, David Fincher raconte avant tout l'histoire d'un homme en pleine déchéance, qui ne croit plus en ce qu'Hollywood est devenu et qui va, dans un dernier geste épique, décider de faire ce que bon lui semble ("tell the story he knows") pour lutter (pour la première fois de sa vie) contre ce système vérolé, indigne des talents qui le composent. Une manière pour lui de renaître mentalement et physiquement (le personnage d'Oldman, alité et convalescent en début de film, finira debout avec la plus belle des récompenses en main) et de surtout prendre conscience du rôle qu'il a à jouer.

En plongeant dans les méandres de l'esprit et des souvenirs de Mankiewicz, David Fincher s'amuse alors à reconstruire le puzzle derrière la création de Citizen Kane tout en rendant hommage à son père Jack Fincher. Mank n'est pas un simple hommage à l'âge d'or hollywoodien (dont il est d'ailleurs plutôt une critique amère), c'est une ode au père de David et au métier de scénariste. Lors de la première rencontre entre Marion Davies et Mank, Thalberg présente Mank à Louis B. Mayer d'un méprisant "C'est un simple scénariste". Et justement, ce mépris pour ce métier des coulisses, destiné à rester loin des lumières projetées sur les réalisateurs, acteurs ou producteurs, David Fincher se fait la promesse de le stopper en en montrant le pouvoir et l'héroïsme. Car si l'argent a une puissance incontestable (capable de fausser des élections), la puissance d'une plume et de l'art (le vrai, l'authentique) est sans doute bien plus grande, bien plus belle et par-dessus tout plus honnête.Et si, à travers un "simple" scénario, le scénariste bousculait les hiérarchies, modifiait les mentalités et finalement bouleversait la phase du monde ? Le réalisateur de Seven livre, dès lors, une révérence à son père et surtout à tous les scénaristes qui l'ont accompagné, lui qui n'a jamais écrit un seul de ses longs-métrages en vingt-cinq ans de carrière. Et si c'était surtout eux, les vrais artistes derrière ses films ?

LE MAGICIEN OSEDerrière cet hommage poignant et mélancolique, le cinéaste propose donc, in fine, une réflexion grandiose et humble sur lui-même. À travers le personnage de Mank, David Fincher se remet en cause, questionnant son propre talent et son propre mérite. Mank, cet homme qui exècre la course à l'argent de la MGM, répudie cette manipulation de l'art à des fins politiques, ne comprend pas les reproches envers son écriture "trop exigeante pour le spectateur" et largement désabusé par ce qui l'a tant animé, c'est finalement Fincher en personne. Lui qui, dès son premier long-métrage Alien 3, a vu ses désirs bloqués par des producteurs aigris et autoritaires, n'a cessé, ces dernières années, de pointer du doigt le chemin pris par Hollywood. La multitude des projets qu'il a dû abandonner, les studios "en manque d'imagination" et leur refus de faire Mank, ont forcé Fincher à trouver refuge ailleurs, chez le salvateur Netflix, (faux-)producteur lui laissant carte blanche et maître de son art.

L'occasion de lui donner les mains libres pour livrer son film le plus personnel (il y travaille depuis le début des années 90) et surtout un film pour lui. Pour se donner, enfin, la possibilité de conclure un projet de longue haleine et de déployer tout ce qu'il a sur le coeur en tant qu'artiste (évidemment, sa critique de Hollywood), mais aussi en tant qu'homme et citoyen. Si Mank est incontestablement le film le plus dur d'accès du cinéaste, il s'agit également d'un de ses (le ?) plus riches. Il est clairement question de cinéma, d'art et de création dans cette sublime balade spirituelle en noir et blanc, mais c'est aussi une réflexion sur la solitude, la manipulation des médias, la rédemption, la quête de vérité, d'idéal, de reconnaissance, de dignité... Il serait donc audacieux, voire présomptueux, d'imaginer une seule seconde pouvoir décrire tout ce que raconte Mank en un seul texte (déjà beaucoup trop long). En revanche, une chose est sûre : le cinéma est encore magique et le dernier film de David Fincher est une des plus belles choses qui lui soit arrivée de mémoire récente. Mank est disponible sur Netflix depuis le 4 décembre sur Netflix en France.

résuméMank est une lettre d'amour cinéphile fascinante, mélancolique, créative, exigeante et ensorcellante. Un des plus beaux tours de magie de David Fincher. S'il s'attarde parfois trop à rejouer les classiques, s'efface plus que de raison derrière son scénario ou les auteurs qu'il convoque, David Fincher narre une fable plus amère et émouvante qu'attendue, traversée d'images stupéfiantes. ================ MANK (Critique)

SYNOPSIS: Dans ce film qui jette un point de vue caustique sur le Hollywood des années 30, le scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoolique invétéré au regard acerbe, tente de boucler à temps le script de Citizen Kane d’Orson Welles. Alors que l’industrie américaine a quasiment abandonné toute ambition artistique et se complait dans la franchise ad nauseam, certains noms attirent encore notre regard et attisent toujours notre curiosité et il faut malheureusement chercher du côté des vieux briscards comme Scorsese, Cameron, Spielberg ou Miller pour retrouver cette étincelle dans nos yeux de spectateur. David Fincher, 58 ans, fait éminemment parti de cette catégorie de réalisateurs qui associe à chacun de leurs films une vraie qualité visuelle au service d’un scénario ambitieux. Cela faisait 6 ans et son machiavélique Gone Girl que le réalisateur n’était pas passé derrière la caméra pour un long-métrage. Une éternité pour les fans, une éternité pour le cinéma. Entre temps, Fincher a travaillé pour Netflix sur ce qui reste comme l’une des meilleures séries qui est proposée sur la plateforme. En relatant le travail de deux agents sur le profilage criminel en interrogeant des tueurs en série dans les années 70 aux Etats-Unis, Mindhunter est une nouvelle pierre à l’édifice du thriller cérébral fincherien. Un bijou d’écriture et de mise en scène. Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin avec le géant Netflix, Fincher décide de rattraper le temps perdu en ressortant un scénario écrit il y a une trentaine d’années par son père, Jack. Un refus par Polygram en 1998 puis le décès en 2003 de Jack reporte le futur long-métrage aux calanques grecques. Alors que Fincher sort éreinté par le tournage de la saison 2 de sa série, il cherche à tourner un film plus modeste et le scénario maudit de Mank revient sur la table. Le feu vert donné, le tournage peut commencer.

C’est le toujours génial Gary Oldman qui interprète ce personnage surnommé Mank par le tout Hollywood mais dont le vrai nom est Herman J. Mankiewicz. Ce célèbre scénariste est très mal en point à l’aune des années 40. Alcoolique et blessé dans un grave accident de voiture, il n’est plus que l’ombre de lui-même alors qu’à peine une décennie avant, il faisait la pluie et le beau temps à la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). L’histoire est connue : c’est dans cet état (allongé sur un lit avec deux plâtres à ses jambes) qu’il signera l’un des plus célèbres scénarios de l’histoire du cinéma : Citizen Kane grâce à l’appui d’Orson Welles alors superstar de l’époque qui décidait avec qui il souhaitait travailler, peu importe les blacklists qui circulaient. Ce qui intéresse le réalisateur et qu’il veut nous faire découvrir à nous spectateurs est cette histoire de prise de conscience de Mank qui le fit passer de scénariste superstar à pestiféré des studios. Fincher veut nous rendre compte de ce récit comme si son film était sorti à l’époque des faits. Pour ce faire, il utilise un noir et blanc qui permet une immersion immédiate dans cette période et un bel hommage à l’âge d’or d’Hollywood des années 30. Le générique d’entrée, les costumes, les magnifique robes et décors, tout est fait pour vivre comme ces personnages de l’époque. On ne peut que saluer le travail remarquable de l’équipe de direction artistique (Erik Messerschmidt à la photo, Ross/Reznor à la musique) mais pourrait-on encore s’en s’étonner de la part du réalisateur de Seven ou de The Social Network. Aucune faute de goût ne viendra ternir l’ensemble et, quand le formalisme est à ce point mis en valeur, le spectateur peut se plonger dans le récit sans ambages, sans scruter un faux raccord ou un défaut d’interprétation.

Fincher installe rapidement un dispositif dualiste qu’il va respecter tout au long de son récit : à une scène du présent succède un flashback. Ainsi, le film débute sur l’installation de Mank dans un ranch isolé où Orson Welles lui intime d’écrire un scénario en seulement 60 jours puis un flashback avec sa femme qui s’occupe visiblement une énième fois de lui alors que l’écrivain est ivre mort. Ce personnage est présenté comme assez caustique, avec toujours le bon mot pour amuser la galerie mais toujours relativement discret, en arrière-plan des grands de ce monde. Il est évidemment invité à célébrer l’anniversaire de Louis B Mayer dans des somptueuses demeures où une partie de ce beau monde semble totalement coupé de la réalité politique alors qu’une profonde tragédie se joue sous leurs yeux : Hitler ne va ainsi pas faire de vieux os, selon le propriétaire des lieux, William Hearst, le géant des médias (Charles Dance, comme à son habitude glaçant). Il n’est pas à prendre au sérieux, renchérit Mayer. Ce monde semble totalement tourné en vase-clos et la seule problématique semble porter sur le marché cinématographique allemand qui deviendrait de plus en plus inaccessible. Dans cette scène construite comme un ballet où chacun semble se renvoyer des arguments fallacieux et mensongers, Fincher attaque aux lance-flammes cet establishment hollywoodien des années 30 mais on peut le supposer également ses contemporains. Surtout quand il s’agit de protéger ses petits acquis alors que la situation américaine devient de plus en plus explosive à cause de la grande dépression. Alors que la pauvreté s’immisce dans le quotidien de milliers d’américains, les riches faiseurs de rois s’inquiètent de la candidature au poste de gouverneur d’un « socialiste » Upton Sinclair. Il est toujours frappant en tant qu’européen d’entendre ce terme employé comme une infamie dans certains milieux américains, la campagne de 2020 l’ayant une nouvelle fois prouvée. On peut supposer que Fincher met en parallèle notre époque avec celle des années 30 : alors que les inégalités sociales n’ont jamais été autant visibles aux Etats-Unis, les classes privilégiés, coupées du peuple, s’affairent en coulisse à manipuler l’élection pour qu’on ne touche pas à leur pré carré. Par sa gouaille légendaire, Mank tentera de raisonner tous ses camarades. En vain. Pis, La conclusion de la scène sera on ne peut plus cynique : non seulement on ment aux électeurs à travers les informations (bonjours les fakes news) mais on achète les politiciens pour les rendre dociles.

Fincher s’intéresse au pouvoir de l’image et à la manipulation des foules qui en découle et on peut évidemment en conclure que rien n’a finalement changé. Les prémices aperçus dans les années 30 se sont amplifiés avec les chaines en continu détenus par des milliardaires dont on connait ouvertement les visions politiques (Rupert Murdoch et Fox News aux US, Vincent Bolloré et CNEWS en France). C’est lors d’une de ces manipulations que la goutte d’eau fera déborder le vase pour Mank. Dès lors, il se mettra en tête, à son échelle, de dénoncer les manipulations des grands de ce monde et leur immoralité. Le scénario de Citizen Kane en sera la parfaite illustration. Pour les cinéphiles, Fincher leur fait un petit clin d’œil en démontrant que le scénario original est bien le fruit de l’imagination de Mank et que Welles n’a joué qu’un rôle mineur sur la construction du récit. Toutefois, on notera l’audace du réalisateur de Citizen Kane qui a fait fi de la pression que tentait de lui mettre le tout Hollywood en s’attaquant à Hearst indirectement à travers le rôle de Charles Foster. Dans ce qu’il raconte, Mank est finalement très peu surprenant et fait preuve d’un manichéisme bon teint qu’on aime parfois voir à l’écran mais qui reste tout de même étonnant de la part de Fincher. Dans un genre totalement différent, on pense à La Forme de l’eau de Del Toro (coucou les oscars). Comme si ces deux réalisateurs avaient été totalement anéantis par la présidence Trump et qu’il fallait dans un récit accessible à tous remettre l’église au centre du village de manière évidente. Ce qui en dit long sur notre époque. ============ Même si on ne peut qu’applaudir ses incursions dans l’univers télévisuel depuis 2013, le retour de David Fincher au format long constitue un événement qu’on accueille avec une excitation certaine. Le projet n’est certes pas destiné aux écrans de cinéma, ce que l’on regrette forcément, mais six ans après Gone Girl, le moins que l’on puisse dire est que le cinéaste américain ne s’est pas associé avec Netflix pour donner vie à une œuvre évidente et sans risque. Film exigeant, esthétiquement parfait, servi par des comédiens (dont Gary Oldman dans le rôle principal) très inspirés, Mank est non seulement un aboutissement artistique pour son auteur, mais aussi une « boucle bouclée » personnelle, puisqu’il se base sur un scénario de feu Jack Fincher, le père du metteur en scène, écrit il y a plus de deux décennies. L’œuvre a beau être extrêmement ambitieuse et très réussie à maints égards, on ne peut cependant s’empêcher de ressentir un agaçant sentiment de déception générale. Entre un sujet finalement pas aussi passionnant qu’espéré, une certaine rigidité formelle et un manque d’émotion, Mank ne parvient pas à s’imposer totalement comme le grand cru annoncé.Se lancer dans une critique de Mank n’est pas un exercice aisé. Comment, en effet, éviter à la fois de snober paresseusement une œuvre témoignant d’une maîtrise à maints égards impressionnante (d’où la position flatteuse qu’il occupe dans la liste des meilleurs films 2020 dressée par notre équipe de rédaction), et de dérouler des louanges consensuelles qui feraient fi du vague sentiment d’ennui qui nous habite après 131 minutes de métrage qui nous ont paru longues ? Reconnaissons d’emblée qu’avec ce film, David Fincher, revenu au cinéma après s’être consacré à la télévision durant plusieurs années (production de House of Cards et Mindhunter), a atteint un haut niveau d’aboutissement dans son métier. Mise en scène, photographie en noir et blanc, costumes, musique (assurée par le duo Trent Reznor/Atticus Ross, dont c’est la quatrième collaboration avec Fincher, et qui avait remporté l’Oscar de la meilleure musique de film pour The Social Network), direction d’acteurs… tout est absolument irréprochable. Il faut également saluer le courage du metteur en scène qui, pour sa première œuvre cinématographique réalisée pour la plateforme Netflix, n’a assurément pas choisi un sujet évident. Et de reconnaître, par la même occasion, la versatilité d’un homme qui, au fil des années, s’est aventuré dans des styles extrêmement variés (Alien 3, Seven, Zodiac, L’Étrange Histoire de Benjamin Button, Gone Girl…). Comme son titre sous forme de diminutif l’indique, Mank a pour protagoniste Herman J. Mankiewicz, le génial scénariste américain auquel on doit notamment Vainqueur du destin (Sam Wood, 1942) et certaines parties du mythique Magicien d’Oz (Victor Fleming, 1939), même s’il ne fut pas crédité pour ce dernier. Le film de Fincher s’intéresse cependant – et exclusivement – au développement du script de Mankiewicz de l’autre immense classique du septième art qu’est Citizen Kane (Orson Welles, 1941). Le scénario de Mank, écrit par le père du cinéaste, Jack Fincher, a initialement été écrit dans les années 90, et devait être adapté après la sortie de The Game (1997). L’aboutissement de ce projet de longue date intervient hélas après le décès de Jack Fincher, en 2003. Quoique le scénario soit d’un très haut niveau (les dialogues, notamment, sont brillants), le problème de Mank tient sans doute à son sujet même. On l’a dit, les Fincher n’ont pas eu froid aux yeux. De fait, malgré son casting en or, sa production imposante et la visibilité offerte par Netflix – surtout en ces temps de confinement qui réduisent au silence la concurrence des salles obscures –, ce long-métrage est ce qu’on peut qualifier de projet de niche, adressé à un public très ciblé. En savourer pleinement les qualités – et elles sont nombreuses, il nous paraît important de le rappeler – exige une connaissance pointue du contexte et des personnages auxquels le film fait référence. Contrairement aux apparences, Mank n’est ni un biopic ni le simple récit de la genèse d’un chef-d’œuvre de cinéma. Fincher ne mâche pas la besogne aux spectateurs, son œuvre n’est en rien didactique. Le film est davantage une plongée dans une ambiance d’époque, un récit enlevé et qui assume son caractère littéraire et créatif, qu’une histoire bien cadrée qui s’embarrasse d’une mise en contexte. Ce parti pris est particulièrement risqué car même le cinéphile devra s’accrocher pour tout saisir dans ce film compliqué… dont la compréhension s’avère néanmoins indispensable pour ne pas décrocher totalement. Derrière une prémisse (l’écriture d’un futur grand film) et des protagonistes (un scénariste anticonformiste et alcoolique, ses deux assistantes, le magnat de la presse qui l’admire et la maîtresse de celui-ci) en apparence parfaitement lisibles, Mank aborde une multitude d’autres sujets qui sollicitent chez le spectateur un solide bagage de connaissances. Tout d’abord, la peinture du microcosme hollywoodien, si elle est à la fois réaliste et virtuose, exige de ne pas se perdre dans les relations complexes et les jeux de pouvoir entre une multitude de personnages que les générations actuelles connaissent peu. Si Mankiewicz rédigea le script de Citizen Kane pour la RKO, le film s’attarde beaucoup sur ses relations (professionnelles et privées) avec les pontes de la MGM, en particulier le patron Louis B. Mayer (Arliss Howard), le producteur Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley) et le scénariste Charles Lederer (Joseph Cross). Le portrait des deux premiers n’est guère flatteur, le film s’amusant à représenter Mayer comme un fieffé requin hypocrite, un roitelet n’hésitant pas un instant à détourner l’usine à rêves vers des objectifs politiques, tandis que Thalberg est un bon petit soldat, cynique et calculateur, ambitieux et froid. Quoique imbus de leur pouvoir, le film les révèle tous deux comme de simples marionnettes contrôlées par le tycoon William Randolph Hearst (Charles Dance). Le magnat de la presse et ancien politicien, qui accueille ses hôtes dans son célèbre (et mégalomaniaque) Hearst Castle, possède les mêmes tares que Mayer, mais il est plus subtil et élégant. Malgré son ambition dévorante, l’homme s’entiche du trublion Mankiewicz, insoumis chronique qui détonne dans sa cour docile, car Hearst sait reconnaître et apprécier son génie. Mank donne ainsi – à juste titre – toute son importance à l’introduction du scénariste dans le cercle intime de Hearst. Il est évident que, dans son script de Citizen Kane, Mankiewicz parle beaucoup de Hearst, mais aussi de la relation de celui-ci avec la jeune actrice (de 34 ans sa cadette) Marion Davies (Amanda Seyfried), représentée dans le film comme une jeune femme simple, attachante et pleine de vie, qui a cédé à une soif de reconnaissance et à la vénalité. On sait que Hearst lui-même ne fut pas dupe des allusions de Citizen Kane à sa personne, et les efforts qu’il déploya, discrètement mais efficacement, pour bloquer la promotion et la distribution du film, expliquent en grande partie le manque de reconnaissance que rencontra ce chef-d’œuvre à sa sortie ainsi que les futurs déboires d’Orson Welles. Si tous ces faits sont généralement connus des cinéphiles, peu nombreux sont ceux qui en connaissent les subtilités. Le récit intègre aussi des éléments du contexte politique dans lequel les faits relatés se déroulèrent, en particulier les élections du gouverneur de Californie de 1934. En pleine Grande Dépression, le scrutin fut un des plus controversés dans l’histoire de l’État, opposant le conservateur Frank Merriam et l’ancien socialiste Upton Sinclair. Les réformes économiques prônées par ce dernier lui valurent d’être taxé de communiste par son adversaire, une manière avantageuse, à l’époque, pour faire pencher l’opinion en sa faveur. Mank illustre un fait réel peu montré au cinéma jusqu’à présent : la manière dont l’industrie du cinéma s’investit fortement en faveur du candidat Merriam en organisant des campagnes de diffamation ciblant Sinclair – qui perdit les élections. Ce sous-texte politique ne manque pas d’intérêt, mais il est très peu connu en Europe, et même aux États-Unis on peut estimer que ces élections californiennes datant d’il y a près d’un siècle ne sont pas connues du plus grand nombre… Pour ne rien arranger, le scénario de Jack Fincher opère d’incessants aller-retours temporels, certes introduits par de ludiques cartons imitant les intitulés de scène dans… un script, justement, mais qui ne facilitent pas l’immersion du spectateur dans un récit qui, à l’instar du travail de Mankiewicz pour Citizen Kane, est pour le moins non-linéaire. Est-ce pour toutes les raisons évoquées plus haut qu’une fois le film achevé, on demeure avec un sentiment de désir inassouvi ? En dépit des thématiques diverses et variées qu’il charrie, l’œuvre a quelque chose d’anecdotique, les sujets n’étant abordés que de manière superficielle. Pire, on ressent un décalage gênant entre un personnage anticonformiste, libre et imprévisible, et une mise en scène et un scénario certes très classieux, mais dépourvus de vraie folie. Les scènes marquantes sont rares, le rythme demeure constant et on ne peut pas vraiment parler d’un quelconque élément déclencheur, pas au sens où on l’entend habituellement, en tout cas. Cette approche étonnante participe pourtant aux qualités du film, d’où la difficulté à le juger mentionnée en début d’article. Mank est un projet insolite dans la carrière d’un cinéaste qui ne manque ni d’audace ni d’ambition. On est pourtant en droit de regretter une certaine rigidité, un contrôle que le sujet exigeait de briser joyeusement. Synopsis : Dans le Hollywood des années 1930, le scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoolique invétéré au regard acerbe, tente de boucler à temps le scénario de Citizen Kane d’Orson Welles. Mank : plaisir de cinéphile ★★★½Le nouvel opus de David Fincher fait partie de ces films admirables à tous points de vue, qui tiennent pourtant le spectateur un peu à distance. On peut aussi présumer que Mank fait partie de ces longs métrages qui, à l’instar de Roma, le remarquable film qu’Alfonso Cuarón nous a offert il y a deux ans, doivent idéalement être vus sur grand écran afin que leur nature immersive puisse être vraiment appréciée. Ce privilège ne nous est évidemment pas accessible en ce moment.  PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

Qu’à cela ne tienne, on aurait tort de bouder notre plaisir de cinéphile. Le réalisateur de Zodiac et The Social Network, qui n’avait rien tourné pour le cinéma depuis Gone Girl, nous offre ici une matière très riche, dont l’écho atteint directement notre époque, malgré le caractère historique d’un scénario écrit par son père, Jack Fisher, il y a une trentaine d’années. En s’intéressant au scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, plutôt qu’à son réalisateur, Orson Welles, le récit de Mank (diminutif de Mankiewicz) explore le milieu hollywoodien des années 1930 et du début des années 1940 sous un autre angle. Il révèle ainsi à quel point celui qui, pressé d’écrire un scénario en peu de temps, a nourri de ses observations personnelles un film considéré pendant longtemps comme le meilleur de l’histoire du cinéma. À cet égard, les Fincher père et fils ont clairement choisi leur camp dans le débat qu’a lancé la critique Pauline Kael lors du 30e anniversaire du grand classique d’Orson Welles. Ce dernier, interprété par Tom Burke, est pratiquement relégué ici à un rôle secondaire, même si la présence du jeune loup de 24 ans, à qui le studio RKO avait donné entière liberté pour la réalisation de son premier long métrage, tant sur le plan du sujet que dans le choix de ses collaborateurs, est constante dans les esprits. À la manière de l’époqueTourné en noir et blanc à la manière des films de l’époque, Mank commence avec une scène où Herman Mankiewicz (Gary Oldman) se fait conduire en voiture dans un ranch situé à près de deux heures de route de Los Angeles, où il sera confiné pendant 90 jours pour accoucher d’un scénario qui, à terme, aura pour titre Citizen Kane. Mis sur les lignes de côté par le milieu, notamment à cause de son alcoolisme, le scénariste, que rien ne prédisposait à être choisi par Welles, et encore moins à pondre un chef-d’œuvre, voit constamment sa marge de manœuvre temporelle rétrécir comme peau de chagrin, face aux exigences du cinéaste. Ponctué de nombreux retours en arrière, Mank décrit comment Mankiewicz s’est directement inspiré du magnat Randolph William Hearst (Charles Dance) pour dessiner son Kane, comme lui a aussi servi de modèle l’actrice Marion Davies (Amanda Seyfried), la maîtresse de Hearst, avec qui Mank s’est lié d’amitié. Fincher nous fait visiter les coulisses du cinéma des années 1930, décennie marquée par la Grande Dépression en Amérique et la montée du nazisme en Allemagne, en croisant les pointures de cette ère, notamment Louis B. Mayer (Arliss Howard), de même que le jeune frère de Herman, Joseph (Tom Pelphrey), qui commence alors à se faire un nom.  AFFICHE FOURNIE PAR NETFLIX Affiche de Mank, un film de David Fincher La distribution d’ensemble est d’évidence impeccable, et la réalisation ne laisse rien au hasard, ce qui, dans le cas d’un perfectionniste comme David Fincher, ne surprendra personne. Mais l’approche du cinéaste laisse quand même un peu froid. Rappelons qu’en 1942, le seul Oscar que Citizen Kane, cité neuf fois, a obtenu est celui du meilleur scénario original. Que Mankiewicz et Welles se sont partagé... Mank est offert sur Netflix. «Mank»: la fête privée de David Fincher Quelques précisions s’imposent. Primo, cette théorie émane de l’essai Raising Kane que pondit en 1971 l’immense critique du New Yorker Pauline Kael. Secundo, et cela fut par la suite démontré hors de tout doute, Kael manqua hélas singulièrement de rigueur (voire d’éthique) en cette occasion. Tertio, le cinéaste Peter Bogdanovich, un proche d’Orson Welles, invalida une à une, preuve à l’appui dans son cas, les prétentions de Pauline Kael dans l’essai The Kane Mutinypublié en 1972 dans Esquire : l’ancienne secrétaire de Welles, Katherine Trosper, y confirme notamment avoir elle-même tapé les nombreux ajouts et modifications du cinéaste dans la version finale du scénario, entre autres constats irréfutables. Encore plus fouillé, l’ouvrage The Making of Citizen Kane, publié en 1985, arrive aux mêmes conclusions. Pourquoi alors ressusciter cette controverse et s’en servir comme assise d’un film ? Peut-être parce que c’est une excellente histoire, tout simplement. Pour l’anecdote, le scénariste Eric Roth (Forrest Gump, Dune) est repassé sur le scénario à lademande de David Fincher afin d’atténuer un brin la dimension « anti-Welles », mais le parti pris en faveur de Mankiewicz reste évident. Au fond, est-ce bien important ? Au cinéma ou à la télévision, tout drame biographique ou drame historique ne relève-t-il pas intrinsèquement de la fiction ? Dès lors que l’on comprime les événements de plusieurs années en quelques heures de récit, on compromet les faits : un mémo que le ministre de la Culture britannique n’a manifestement pas reçu en demandant récemment qu’on accole à la série The Crown l’étiquette « œuvre de fiction ». Bref. Du côté de chez Hearst Tourné dans un noir et blanc de facture exquise comme une opulente production d’antan (on sait gré à Fincher qu’il ait résisté à la tentation de faire un pastiche de Citizen Kane), Mank tire son titre du surnom du protagoniste, Herman J. Mankiewicz. Scénariste et surtout script doctor, c’est-à-dire spécialiste de la « réparation » de scénarios à problèmes, souvent sans que son nom apparaisse aux génériques, Mank (Gary Oldman, glorieux) arrive au bout du rouleau lorsqu’on fait sa connaissance. Doté d’un esprit vif et d’un sens de la répartie célébrés, il est aussi un alcoolique notoire et ses coups de gueule éthyliques lui ont à ce stade peu ou prou coûté sa carrière. Mais voici qu’Orson Welles, enfant prodige du théâtre dont l’arrivée triomphale à Hollywood fait grand bruit en plus de soulever le mépris et la jalousie du milieu, l’embauche pour écrire le scénario de ses débuts derrière la caméra. L’une des conditions est de renoncer à l’alcool pour la durée du contrat. Alité pour cause de jambe cassée, Mank est conduit dans une petite villa isolée au milieu du désert en compagnie d’une infirmière (Monika Gossmann, peu de répliques mais de la présence) et d’une secrétaire (Lily Collins, effacée), ne disposant que de quelques semaines pour imaginer un récit. Le temps passe, l’inspiration ne vient pas, mais la soif, elle, s’intensifie. Ceci expliquant cela, le scénariste en vient à puiser dans ses propres souvenirs mondains comme invité fréquent du magnat William Randolph Hearst (Charles Dance, impeccable), l’une des principales inspirations du personnage de Charles Foster Kane, et de sa maîtresse Marion Davies (Amanda Seyfried, qui vole la vedette), une actrice à l’origine du personnage de la seconde compagne chanteuse de Kane. En un ballet savamment chorégraphié par David Fincher et son monteur fréquent Kirk Baxter, le film déploie son ample trame narrative au gré de moult retours en arrière. Ample, car Mank se veut autant une célébration d’Herman J. Mankiewicz qu’un survol du quotidien des studios durant l’âge d’or hollywoodien, volet fascinant s’il en est. Presque le tiers de l’intrigue est en outre consacré à l’élection pour le poste de gouverneur de Californie tenue en 1934, en pleine Dépression, et l’une des plus contestées de l’histoire américaine. On y assiste, en substance, à l’élaboration de fake news de propagande par le studio MGM et son patron Louis B. Mayer en faveur du candidat républicain Frank Merriam contre l’auteur et ancien socialiste Upton Sinclair, à la consternation du pourtant cynique Mankiewicz. Ode aux scénaristes À cet égard, il ne s’agit là que d’une infime fraction de la quantité de noms que balance le film. Que plusieurs publications anglo-saxonnes aient jugé utile de publier, hormis une remise en contexte comme celle qui ouvre cette critique-ci, des articles expliquant « qui est qui » (au Québec, le collègue Marc-André Lussier propose un excellent récapitulatif dans La Presse) est symptomatique, d’une part, de l’enthousiasme que soulève le film chez les spectateurs férus d’histoire du cinéma, mais également, d’autre part, d’une possible crainte que le « cinéphile lambda » se sente parfois un peu perdu. On a par moments — par moments seulement — l’impression que le film, satisfait qu’il est de sa propre cinéphilie, en oublie le public, qui dès lors pourra éprouver le sentiment d’avoir été parachuté dans une fête privée où il ne connaît pas un chat. C’est intermittent, diffus, et à vrai dire peut-être injuste envers le film de Fincher, mais voilà, il est des passages où le film semble se complaire dans son savoir et où, en conséquence, le souffle narratif pâtit. Par exemple, il est évident que le cinéaste cherche à dire quelque chose sur la politique actuelle à la lumière de celle du passé. Or, une fois la démonstration faite (avec culmination lors d’une scène de repas inoubliable chez Hearst), on insiste, on appuie, cette intrigue secondaire menaçant alors de devenir la principale. Toutefois, le film est à son plus passionnant lorsqu’il s’en tient aux aléas professionnels et personnels du protagoniste présenté comme un antihéros mais élevé, graduellement, au rang de héros. Au fond, cet hommage senti à Herman J. Mankiewicz en est un, par extension, au métier trop souvent mésestimé de scénariste. C’est dire qu’en filigrane, David Fincher rend aussi hommage à son père, malmené en son temps par l’industrie. D’où cette ferveur et surtout cette émotion, rare dans le cinéma d’habitude brillamment détaché du cinéaste, présentes de bout en bout. Un très, très bon film, mais pas l’œuvre grandiose attendue. EN COMPLÉMENTCe n’est pas une nécessité, mais on recommande vivement de revoir Citizen Kane avant de visionner Mank : l’expérience n’en est que plus riche. On suggère en outre : RKO 281, drame biographique de Benjamin Ross. Liev Schreiber est Orson Welles et John Malkovich est Herman J. Mankiewicz dans cet habile téléfilm retraçant la production houleuse de Citizen Kane. Avec Melanie Griffith. Sur Crave. Et The Battle Over Citizen Kane, documentaire de Michael Epstein et Thomas Lennon en lice aux Oscar en 1995. Parmi les suppléments Blu-ray de Citizen Kane.Mank, le nouveau David Fincher, est un film obsessionnel et passionnant [critique] Fincher raconte le scénariste Herman J. Mankiewicz et revisite la petite histoire du grand Citizen Kane. Le 4 décembre sur Netflix. De deux choses l’une. Soit vous connaissez sur le bout des doigts votre Hollywood des années 30. Dans ce cas, vous allez plonger paisiblement dans le nouveau David Fincher, à l’aise comme un poisson dans l’eau. Soit les figures de Louis B. Mayer, Irving Thalberg, Marion Davies … et bien évidemment d’Herman J. Mankiewicz ne vous sont guère familières. Et dans ce cas, conseil d’ami, attachez vos ceintures. Car la présentation de ces différents personnages dans l’entame de Mank nécessite vraiment de rester attentif. On est chez Fincher, donc tout va vite. Très vite. Hors de question de freiner la marche de son récit dans un geste scolaire de fiche Wikipedia. Et, tout au long du film, le réalisateur ne va d’ailleurs jamais cesser de bombarder le spectateur d’informations, dans un jeu virevoltant qui peut, si on baisse un instant la garde, laisser à distance. Mais le jeu en vaut la chandelle ! D’abord pour cette galerie de personnages bigger than life qu’aucun scénariste de fiction n’aurait osé imaginer par peur d’en faire trop. Puis quand on comprend où Fincher veut en venir à travers la figure centrale de son récit, Herman J. Mankiewicz, le moins connu des deux frères (par rapport à Joseph, le réalisateur d'Eve, La Comtesse aux pieds nus, Soudain l’été dernier ou Le Limier). Mankiewicz est d’abord notre porte d’entrée pour raconter les petits arrangements et grandes magouilles des pontes des studios de cette époque, fabricants de fake news à haute dose, comme lorsque les boss de la MGM aident le magnat de la presse William Randolph Hearst (le modèle de Citizen Kane) à faire exploser en plein vol la candidature d'un opposant politique comme gouverneur de Californie en fabriquant et diffusant une multitude de fausses bandes d’actualité. Celui qui observe ce drôle de manège avec un mélange de sidération et de dégoût. Mais aussi celui qui va trouver l’occasion de jouer les vengeurs tout sauf masqués quand il comprend que sa plume – jusque là surtout connue et reconnue via son travail génial pour les Marx Brothers – va pouvoir faire vaciller la figure de Hearst en développant le scénario de Citizen Kane qui va jouer avec différents éléments de sa vie Mank, c’est donc le combat du pot de terre contre le pot de fer. Mais un combat flamboyant, livré le sourire aux lèvres y compris – et surtout ! – lorsque les menaces et les pressions se font de plus précises et étouffantes. Cette réhabilitation du job de scénariste par un cinéaste qui n'écrit pas ses films, cette mise à mal gourmande de la figure d’Orson Welles ne viennent pas de nulle part. Ce Mank, Fincher l’a rêvé et initié avec son père Jack, lui- même scénariste et auteur du script avant sa disparition en 2003. Mank se lit donc aussi sous l’angle de l’hommage d’un fils à son père et ses années de galère. Et ce geste apporte une émotion subtile à un film auquel certains reprocheront sans doute son côté corseté, quelque peu refermé sur lui- même  Car Mank est le film d’un obsessionnel, d’un fétichiste qui semble n’avoir filmé en digital que pour mieux retravailler l’image en post- production et lui donner à l’écran le cachet old school de ses fantasmes de cette époque, jusqu’à la sensation de pellicule légèrement brûlée. Ce petit jeu pourrait être excluant pour le spectateur, malgré le feu d’artifice de scènes époustouflantes, dont chacune à elle seule donne une bonne raison de découvrir ce film toutes affaires cessantes. Sauf que Fincher a un autre atout majeur dans sa manche. Ce génie dans la direction d’acteurs. Gary Oldman donne corps dans tous les sens du terme à Herman Mankiewicz. Son œil malicieux, sa manière de se tenir comme s’il portait le poids du monde sur ses épaules, son regard qui soudain semble s’embuer mais sans jamais céder aux larmes, sa roublardise qui tente de masquer ses blessures intérieures apportent l’humanité enveloppante dont Mank semble parfois manquer. Et à ses côtés, Amanda Seyfried livre une des plus fortes compositions de sa carrière en Marion Davies, l’actrice qui fut pendant plus de 30 ans la maîtresse de Hearst et qui va jouer avec l’attirance et l’attachement que Mankiewicz éprouve pour elle pour essayer de lui tordre le bras en douceur. La subtilité de son interprétation rend le plus bel hommage à ce personnage, en en exposant toutes les facettes, de la vraie- fausse ravissante idiote à la fine manipulatrice. Ces deux-là, tout comme le film en lui- même, s’annoncent comme de redoutables candidats aux Oscars 2021, si la pandémie prête vie à la cérémonie. En attendant, la réussite de Mank se situe d’ailleurs. Dans l’envie, une fois le film terminé, de se replonger sans attendre dans Citizen Kane pour le savourer avec un autre regard… De David Fincher. Durée 2h10. Disponible le 4 décembre sur Netflix ------------------------------------------------------------------------------------------

Recherches associées=============================================================== LE VAISSEAUpar Josué MorelAvant d’entrer dans le détail de ce film magnifique et retors qu’est Mank, preuve supplémentaire, s’il en fallait encore, que David Fincher est aujourd’hui un metteur en scène de tout premier plan, il faut peut-être désamorcer certains malentendus auxquels il prête le flanc. C’est que le film avance masqué, comme souvent chez Fincher, dont le brio manifeste du style, la vélocité de la découpe et la « maîtrise » trop saillante peuvent susciter la méfiance, voire laisser flotter le soupçon d’un formalisme creux. Mank, qui marque en apparence une rupture stylistique avec une décennie d’une grande cohérence, de The Social Network à Mindhunter, ne déroge pas à la règle et risque de donner lieu à quelques contresens. En premier lieu, à propos du pastiche : le film a beau reproduire partiellement une certaine patine de cinéma classique hollywoodien (de la recréation ponctuelle de petites imperfections de la pellicule à la bande-son remarquable de Trent Reznor et Atticus Ross, qui se pare ici et là de tonalités jazz), il est tourné en cinémascope et en numérique à l’aide d’une caméra, la Red Monstro 8K Monochrome, spécialement pensée pour filmer en noir et blanc avec une résolution et une sensibilité à la lumière inédites, permettant à Fincher de prolonger encore un peu plus loin sa quête de raffinement plastique. Deuxièmement, en revenant sur la genèse de Citizen Kane pour restituer à Herman Mankiewicz la pleine paternité du scénario, Mank peut donner l’impression d’être un « film sur le cinéma ». Or, l’écriture du film de Welles ne constitue tout au plus qu’un fil conducteur, et si Fincher brosse bien le portrait d’un scénariste, il le fait avant tout par les moyens de la mise en scène, impériale ; son sens du mouvement et de l’espace, ainsi qu’une conception parfois géométrique du découpage, confèrent au récit, dense et complexe, toute sa profondeur. À la manière (très lointaine) de Citizen Kane, Mank repose sur une narration en spirale entre passé et présent, mêlant d’un côté la retraite d’Herman Mankiewicz (Gary Oldman), retranché dans un ranch de Victorville où il s’attelle à l’écriture du film d’Orson Welles, et de l’autre des réminiscences de l’auteur – on le voit travailler aux côtés de David O. Selznick, parcourir les couloirs de la MGM, mais aussi fréquenter William Hearst (Charles Dance), magnat qui servira de modèle au personnage de Charles Kane, et sa maîtresse Marion Davies (Amanda Seyfried). Cette façon d’avancer à reculons trouve quelque part son allégorie dans l’insert récurrent d’une pile de carnets à spirales, où sont consignées les notes du scénariste. C’est toutefois moins le motif qui importe que le mouvement qui l’introduit, à savoir un petit travelling avant rejouant le brassage en arrière des feuilles. Il faut être très attentif aux mouvements chez Fincher. Ils contribuent non seulement à l’organicité générale du montage, truffé de raccords, de prolongements et de cassures d’un plan à l’autre, mais nourrissent aussi des dynamiques contraires structurant souterrainement la mise en scène. Partons du générique : sur le ciel californien, les crédits défilent de bas en haut, comme le veut la règle, avant que la caméra ne glisse de haut en bas pour dévoiler une route. Le plan bascule alors de la verticalité à l’horizontalité, et s’articule autour d’un mouvement de droite à gauche induit par plusieurs déplacements : le sens du vent, qui oriente la course des nuages et balaie la poussière, l’avancée d’une voiture et le panoramique très rapide qui accompagne sa course. Ce mouvement de droite à gauche constitue l’envers de celui de l’écriture – un détail qui a son importance quand on sait que la première scène et les flashbacks sont introduits, comme dans un scénario, par des indications temporelles et spatiales (« Extérieur jour – Victorville – Ranch des invités – 1940 ») tapées à la machine à écrire. Chez Fincher, l’harmonie apparente des formes, la fameuse « fluidité » dont il fait preuve, recouvre une tectonique des plaques se jouant dans et entre les plans. Toujours à propos du générique, on peut ainsi relever que ce passage de la verticalité (céleste) à l’horizontalité (terrestre) de la route, préfigure de manière inversée le parcours de Mank, homme « au bout du rouleau », alité, la jambe emplâtrée, qui clamera toutefois, dans une scène charnière, « préférer rester vertical », pour enfin, debout, se confronter à William Hearst et L. B. Mayer et trouver un semblant de rédemption. Quant au script (qui porte alors le titre de « American ») dont accouche le scénariste, il sera présenté malicieusement à l’envers par la mise en scène, ludique et méticuleuse, qui ne cesse de ménager de la sorte une tension formelle dont il faut saisir maintenant la teneur.

|

| ↑1 | Cette scène en préfigure une autre, celle de la rupture entre Mank et Hearst, où le récit d’une parabole (le singe du joueur d’orgue de Barbarie) s’accompagne d’une marche dans un décor agencé de manière triangulaire, pour s’achever sur l’éviction du scénariste, au pied de la demeure, surplombé du demi-cercle de la porte et cerné par le halo d’un lampadaire. |

|---|---|

| ↑2 | Par exemple, dans la confrontation finale entre Mank et Welles, un jeu de résonances semble comme réharmoniser le monde : la colère du réalisateur inspire le scénariste, qui griffonne sur une enveloppe ce qui sera la grande scène de rupture de Citizen Kane ; et précisément à cet instant, son assistante reçoit une lettre augurant les retrouvailles avec son fiancé, parti à la guerre. En somme, le réel répond à la fiction, mais à l’envers. =========================== |