LE CINÉMA ITALIEN AU DÉBUT DES ANNÉES 1950

Au début des années 1950, le néoréalisme est en régression. Mais le cinéma italien découvre de nouvelles sources de fertilité, tandis que des cinéastes comme Freda ou Matarazzo illustrent la vitalité des genres populaires.

Les années 1950 commencent bien pour le cinéma italien, tenant les promesses de la précédente décennie. La production est en augmentation passant de 104 films en 1950 à 204 en 1954. Les salles de projection voient leur nombre se multiplier : de moins de 5 000 à la fin de la guerre, elles sont 13 296 en 1953 et 16 207 en 1955. Quant aux recettes, elles sont caractérisées par une proportion croissante en faveur de la production nationale (24% en 1950, 36% en 1954), même si le cinéma américain demeure en tête.

CINECITTÀ À L’HEURE INTERNATIONALE

Les compagnies américaines trouvent de multiples avantages à venir tourner en Italie. La liste des « runaway productions » comprend notamment Prince of foxes (Échec à Borgia, 1949), de Henry Black Magic king (Cagliostro, 1949), de Gregory Ratoff, Othello (1952), d’Orson Welles, Roman holiday (Vacances romaines, 1953), de William Wyler, Three coins in the fountain (La Fontaine des amours, 1954), de Jean Negulesco, Mambo (1954), de Robert Rossen, Beat the devil (Plus fort que le diable, 1953), de John Huston, The Barefoot Contessa (La Comtesse aux pieds nus, 1954), de Joseph L. Mankiewicz, Helen of Troy (Hélène de Troie, 1955), de Robert Wise, Summer madness (Vacances à Venise, 1955), de David Lean, War and peace (Guerre et paix, 1956), de King Vidor.

Résolument ouverts à l’étranger, les studios italiens accueillent également Laurel et Hardy qui y tournent leur dernier film, Atoll K (1951), de Léo Joannon, tandis que Gloria Swanson fait une apparition remarquée dans O.K. Nerone (O.K. Néron, 1951), de Mario Soldati. Plusieurs actrices de nationalités diverses font ainsi leur entrée dans la cinématographie italienne, telles Martine Carol, May Britt, Martha Toren ou Tamara Lees. Par l’effet des accords de coproduction, de nombreux films réalisés par des cinéastes étrangers, français surtout, sont enfin considérés, du point de vue économique, comme des productions italiennes : c’est le cas de Fanfan la Tulipe (1951), de Christian-Jaque, Les Belles de nuit (1952), de René Clair, Le Carrosse d’or (1952), de Jean Renoir, Touchez pas au grisbi (1953), de Jacques Becker, Le Grand Jeu (1954), de Robert Siodmak, La Tour de Nesle (1954), d’Abel Gance, Muerte de un ciclista (Mort d’un cycliste (1955), de Juan Antonio Bardem, Les Grandes manœuvres (1955), de René Clair.

Cependant, la production cinématographique italienne trahit quelques signes de fragilité : déséquilibre sensible entre les exportations et les importations, faiblesses de l’infrastructure industrielle, dangereuse concentration des circuits de distribution. En outre, la loi sur le cinéma promulguée en 1949 arrive à expiration en 1955, et rien n’a été prévu pour la remplacer. Quant aux cinéastes, Ils se plaignent d’une censure qui s’acharne sur des œuvres aussi peu subversives que Senso (1954) de Visconti, La Romana (La Belle Romaine, 1954) de Luigi Zampa, Giorni d’amore (Jours d’amour, 1954), de Giuseppe De Santis, Totò e Carolina (1955), de Mario Monicelli. En 1953, Guido Aristarco et Renzo Renzi, coupables d’avoir publié dans « Cinema Nuovo » le synopsis d’un film destiné à relater les piètres exploits des soldats italiens en Grèce, sont même traduits devant un tribunal militaire, condamnés et enfermés dans la forteresse de Peschiera !

En 1955, la crise est ouverte. La production nationale retombe au niveau de 1951. Au mois d’avril, des metteurs en scène et des scénaristes rédigent un manifeste d’une extrême virulence : « Nous accusons le gouvernement, par sa politique cinématographique, de vouloir liquider l’une des expressions les plus importantes de notre culture. » D’importantes mesures financières sont exigées, ainsi qu’une libéralisation de la censure. Sur le premier point, ils obtiendront satisfaction.

AUTEURS ET PREMIERS FILMS

Tous ces obstacles et ces difficultés matérielles n’entravent pas cependant l’imagination créatrice ni la ferveur des cinéastes de talent. Après avoir réalisé Francesco, giullare di Dio (Onze Fioretti de François d’Assise, 1950), Roberto Rossellini s’interroge sur les inquiétudes qui s’emparent d’une humanité malheureuse et déçue. Stromboli, terra di Dio (Stromboli, 1950), Europa 51(1951), Dov’è la libertà ? (Où est la liberté ?, 1953), Viaggio in Italia (Voyage en Italie, 1954) et La Paura (La Peur, 1954) annoncent les débats essentiels de la prochaine décennie. Mais Giovanna d’Arco al rogo (Jeanne au bûcher, 1954), adaptation de l’œuvre lyrique de Claudel et Honegger, témoigne du malaise d’un cinéaste auquel les producteurs ne font plus confiance après l’échec de sa série de films avec Ingrid Bergman.

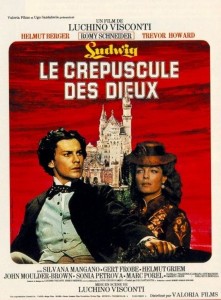

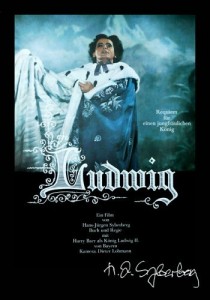

Avec Anna Magnani, Luchino Visconti tourne Bellissima (1951), magnifique portrait d’une femme du peuple qui reporte ses espoirs déçus sur sa fille. Trois ans plus tard c’est Senso (1954), chatoyante mais aussi cruelle radiographie d’une passion au temps du Risorgimento. Dans Miracolo a Milano (Miracle à Milan, 1951), Vittorio De Sica harmonise l’esthétique néoréaliste, l’esprit du conte de fées et l’humour surréaliste de Zavattini. Umberto D. (1951), qui lui fait suite, reste probablement le film le plus lucide et le plus dur jamais réalisé sur la solitude du troisième âge. Le succès commercial viendra, pour De Sica, avec Stazione termini (1953) et L’Oro di Napoli (L’Or de Naples, 1954), films malheureusement marqués par une sensible régression artistique.

Au début des années 1950 commencent des carrières prometteuses comme celle, en particulier, de Michelangelo Antonioni. Avec Cronaca di un amore (Chronique d’un amour, 1950), I vinti (Les Vaincus, 1952), film longtemps interdit en France à cause de l’évocation d’un fait divers célèbre à l’époque, ou Le Amiche (Femmes entre elles, 1955), le cinéma italien se détache des classes les plus défavorisées. Observateur des mœurs bourgeoises, Antonioni traite avec un certain détachement de ces malaises auxquels Rossellini semble répondre en termes d’existentialisme chrétien. Ses films possèdent une rigueur formelle beaucoup plus appréciée dans les ciné-clubs que dans le grand public.

D’autres cinéastes, nombreux et d’importance très inégale, font alors leurs premiers pas : Carlo Lizzani avec Achtung banditi !(1951) et Cronache di poveri amanti (Chronique des pauvres amants, 1954) ; Glauco Pellegrini avec Sinfonia d’amore (Symphonie inachevée, 1955) ; Sergio Corbucci avec Salvate mia figlia (1951) ; Gianni Puccini avec Il capitano di Venezia (1952) ; Antonio Pietrangeli avec Il sole negli occhi (1953) ; Piero Nelli avec La Pattuglia sperduta (La Patrouille perdue, 1954) ; Francesco Maselli avec l’épisode Histoire de Catherine dans l’Amour à la ville (Amore in città, 1955) et Gli sbandati (1955) ; Luigi Malerba et Antonio Marchi avec Donne e soldati (1955) ; Valerio Zurlini avec Le Ragazze di San Frediano (1954) ; Franco Rossi avec I falsari (1952), Il seduttore (1954) et Amici per la pelle (Amis pour la vie, 1955) ; Dino Risi avec Vacanze col gangster (1952), l’épisode Paradis pour quatre heures, dans Amore in città et Il segno di Venere (Le Signe de Vénus, 1955), interprété par le couple à succès Vittorio De Sica – Sophia Loren.

La plupart des cinéastes de cette génération sont issus du documentaire ou de la critique, à moins qu’ils n’aient été d’abord scénaristes, comme Federico Fellini qui, en 1950, signe Luci del varietà (Feux du music-hall) avec Alberto Lattuada avant de présenter Lo sceicco bianco (Courrier du cœur, 1952) à la Mostra de Venise. Accueilli fraîchement par la critique, en dépit de ses qualités évidentes, le film sera un fiasco commercial. Fellini, toutefois, ne tarde pas à s’imposer avec I vitelloni (Les Vitelloni, 1953) et l’épisode Agence matrimoniale dans Amore in città, mais surtout avec La Strada (1954) et Il Bidone (1955), films dans lesquels le cinéaste élargit son univers poétique, fondé sur les souvenirs de son enfance et sur la fascination du monde du spectacle et lui donne une dimension métaphysique. A cet égard, La Strada reste le film le plus significatif de cette période.

Les cinéastes révélés quelques années auparavant ne ralentissent pas pour autant leur production. C’est de 1951 que date l’un des meilleurs films de Giuseppe De Santis, Roma ore 11 (Onze heures sonnaient), bientôt suivi de Un Marito per Anna Zaccheo(1953) et Giorni d’amore (Jours d’amour, 1954). Infatigablement, Alberto Lattuada tourne film sur film : Anna (1951), un mélo de luxe, Il cappotto (Le Manteau, 1952), tiré d’un récit de Gogol et adapté au milieu italien, La Lupa (La Louve, 1953), d’après une nouvelle de Verga, l’épisode Les Italiens se retournent dans Amore in città, et La spiaggia (La Pensionnaire, 1954), qui offre à Martine Carol un fort joli rôle. Pietro Germi, quant à lui, aborde des genres très différents. et de façon très inégale avec La Città si difende (Traqué dans la ville , 1951), La Presidentessa (Mademoiselle la présidente, 1952), Il brigante di Tacca del Lupo (La Tanière des brigands, 1952) et Gelosia (1953). Eduardo De Filippo signe Filumena Marturano (1951), Marito e moglie (1952), Ragazze da marito (1952), l’épisode Avarice et colère dans Sette peccati capitali (Les Sept péchés capitaux, 1952), Napoletani a Milano (1953) et Questi fantasmi (1954). La plupart de ces films demeurent inconnus en France, où, seul, Napoli milionaria (Naples millionnaire, 1950) obtint un certain succès. De son côté, enfin, Mario Camerini renonce à la veine intimiste, qui lui avait valu beaucoup d’estime, pour s’atteler à la réalisation d’un colossal et très hollywoodien Ulisse (Ulysse, 1954) et reprendre ensuite, dans La Bella mugnaia (1955), son vieux succès d’avant-guerre, Il cappello a tre punte (1934).

LES COURANTS TRADITIONNELS

Tous ces cinéastes, que l’on rattache plus ou moins au courant néoréaliste, sont cependant loin de tenir le haut du pavé. Des formes cinématographiques plus traditionnelles survivent en effet avec une belle fécondité. Les modes de jadis continuent de séduire le public avec des films comme Bellezze in bicicletta (1951), de Carlo Campogalliani. Mais le plus étonnant exemple de cette pérennité reste indéniablement celui de Raffaello Matarazzo, dont on ne peut toutefois oublier qu’avant la guerre, avec Treno popolare (1933), il avait été l’un des authentiques précurseurs du néoréalisme. Ses mélodrames des années 1950, réalisés avec une intelligence cinématographique admirable, bouleversent des millions de spectateurs italiens : Catene (Le Mensonge d’une mère, 1950), Paolo e Francesca (1950), Tormento (Bannie du foyer, 1951), I figli di nessuno (Le Fils de personne, 1951), Torna ! (Larmes d’amour, 1954), La Nave delle donne maledette (Le Navire des filles perdues, 1954), L’angelo bianco (1955). Avec beaucoup moins de talent et de rigueur, Mario Costa tire les larmes des spectateurs grâce à des œuvres comme Perdonami (Pardonne-moi, 1953), Ti ho sempre amato (Marquée par le destin, 1954), Pietà per chi cade (Pitié pour celle qui tombe, 1954) ou Gli amori di Manon Lescaut (Les Amours de Manon Lescaut, 1954), nouvelle version du roman de l’abbé Prévost avec Myriam Bru, Franco Interlenghi et Roger Pigaut.

Le simple énoncé de quelques titres suffit à démontrer la permanence de l’inspiration traditionnelle : Anema e core (1951), de Mario Mattoli, Messalina (1951), de Carmine Gallone, La Pieca di Sorrento (La Prisonnière des ténèbres, 1952), de Giacomo Gentilomo, Frine, cortigiana d’Oriente (Phryné, courtisane d’Orient, 1953), de Mario Bonnard, Casta diva (A toi… Toujours, 1955), de Carmine Gallone, ou les inusables Le Due orfanelle (Deux Orphelines, 1955), de Gentilomo, sujet déjà réalisé par Capellani (1910), Griffith (1921), Tourneur (1932) et Gallone (1943) en attendant Freda (1965)…

Riccardo Freda, avant de tourner ses Deux Orphelines, s’illustre dans un genre qui n’a rien perdu de sa vitalité : le cinéma d’aventures historiques et de cape et d’épée. C’est avec brio qu’il réalise notamment La Vendetta di Aquila Nera (La Vengeance de l’Aigle noir, 1952), Spartaco (1953), Teodora, l’imperatrice di Bisanzio (Théodora, impératrice de Byzance, 1953). Nettement inférieur à Freda, mais tout aussi fécond, Pietro Francisci signe de son côté Il leone di Amalfi (Le Prince pirate, 1951), Le Meravigliose aventure di Guerrin Meschino (Le Prince esclave, 1952), La Regina di Saba (La Reine de Saba, 1952) et Attila (1954).

Il convient en revanche de porter une attention particulière aux films de Vittorio Cottafavi, cinéaste largement méconnu en France et en Italie même et dont Michel Mourlet a défini ainsi l’univers : « Un cinéma de passion, de tortures, de terreur et d’amour s’inventait devant nos yeux émerveillés, en gestes rares, en regards de pierre, de glace et de métal, en silences assourdissants. » Il y a en effet quelque chose de « racinien » dans les films de cape et d’épée de Vittorio Cottafavi dont la forme très élaborée ne laisse pas d’être surprenante : Il boia di Lilla (Milady et les mousquetaires, 1952), I piombi di Venezia (Le Bourreau de Venise, 1952) et Il cavaliere di Maison Rouge (Le Prince au masque rouge, 1953) en sont de remarquables exemples.

Enfin l’éclectique et spirituel Mario Soldati, qui porte à l’écran « La Provinciale » de Moravia – le film sera distribué en France sous le titre La provinciale (La Marchande d’amour, 1953) -, sacrifie à la tradition héroïque avec Donne e briganti (Fra Diavolo, 1951), Le Aventure di Mandrin (Le Chevalier sans loi, 1952) et deux films adaptés de Salgari, le célèbre romancier populaire italien du XIXe siècle, I tre corsari (Les Trois Corsaires, 1952) et Jolanda, la figlia deI Corsaro Nero (La Fille du corsaire noir, 1953).

Au cours de cette même période, les films de guerre retrouvent la faveur du public avec Carica eroica (1952) et Uomini ombra (1954), de Francesco De Robertis, I sette dell’Orsa Maggiore (Panique à Gibraltar, 1953) et Divisione Folgore (1954), de Duilio Coletti, Siluri umani (Torpilles humaines, 1954), d’Antonio Leonviola. Tout en soulignant l’inutilité de leur sacrifice, ces films exaltent sans réserve l’héroïsme des combattants italiens sur le front de l’Est ou en Lybie, ainsi que les exploits des célèbres hommes-grenouilles du prince « noir » Valerio Borghese.

S’il est une tradition bien enracinée dans le sol italien, c’est bien la tradition musicale, et le cinéma ne manque pas de lui rendre hommage flattant la fierté nationale du grand public. D’ambitieuses biographies cinématographiques voient ainsi le jour, comme le superbe Giuseppe Verdi (1953), de Raffaello Matarazzo, le Puccini (1953), de Carmine Gallone ou le Enrico Caruso (1951), de Giacomo Gentilomo, sans oublier un autre film de Gallone consacré au fameux éditeur musical Ricordi, Casa Ricordi (La Maison du souvenir, 1954). Et, tandis qu’une Aida (1953) avec Sophia Loren soulève des tempêtes d’applaudissements, Domenico Paolella offre au public populaire des comédies musicales remplies de mélodies propres à enchanter les oreilles du plus grand nombre : Canzoni di mezzo secolo (1952), Canzoni, canzoni, canzoni (1953) et Canzoni di tutta ltalia (1955). Mais une mention spéciale doit être faite au sujet d’un excellent film d’Ettore Giannini, Carosello napoletano (Le Carrousel fantastique, 1954). Alliant avec beaucoup de goût le chant, la chorégraphie et les intermèdes dialogués, ce film aux couleurs féeriques réussit à évoquer trois siècles de patrimoine musical parthénopéen, de 1600 à 1918.

Signalons enfin la vogue que connaissent alors les documentaires exotiques, parmi lesquels certains trouvent également la notoriété au-delà des frontières italiennes : par exemple Magia verde (Magie verte, 1954), de Gian Gaspare Napolitano, Sesto continente (Sixième Continent, 1954), de Folco Quilici, Continente perduto (Continent perdu, 1955), de Bonzi, Craveri et Gras, ainsi que L’impero del sole (L’Empire du soleil, 1956), de Craveri et Gras.

VEDETTES ET COMIQUES

C’est au début des années 1950 que de nouvelles vedettes font leur apparition ruinant le prestige des anciennes. Gina Lollobrigida fait ainsi de bien alléchantes démonstrations de charme dans Fanfan la Tulipe, dans la série des Pain, amour et… , dans La Donna più bella deI mondo (La Belle des Belles, 1955), de R.Z. Leonard , où elle incarne la célèbre chanteuse Lina Cavalieri. Plantureuse et pimpante femme du peuple dans L’Or de Naples, Sophia Loren impose rapidement sa généreuse plastique, et Mario Soldati l’invite à imiter la Silvana Mangano de Riso amaro (Riz amer, 1949) dans La Donna deI fiume (La Fille du fleuve, 1955). Anna Magnani ou Alida Valli doivent céder désormais la palme à ces robustes et toniques modèles de féminité que sont Gina Lollobrigida, Sophia Loren et Silvana Pampanini entourées de la maternelle Yvonne Sanson, compagne d’infortune d’Amedeo Nazzari dans les films de Matarazzo, de Gianna Maria Canale, l’interprète préférée de Riccardo Freda, ou de beautés plus délicates comme Lucia Bosé, Anna Maria Ferrero, Eleonora Rossi Drago ou Antonella Lualdi.

C’est Totò qui détient alors le sceptre du comique, tandis que décroît la popularité de Macario, de Tino Scotti ou de Nino Taranto. En cinq ans, Totò ne tourne pas moins de vingt-trois films, parmi lesquels Guardie e ladri (Gendarmes et voleurs, 1951), Dov’è la libertà ? (Où est la liberté ?, 1952), L’Oro di Napoli (L’Or de Naples, 1954), Miseria e nobiltà (Totò, misère et noblesse, 1954) et Siamo uomini o caporali ? (1955) comptent parmi les plus réussis.

Si une indéniable expression comique habite Walter Chiari, c’est plutôt à Vittorio De Sica et Gino Cervi que va la faveur du public italien. Tandis que le premier, entre deux mises en scène, campe de pittoresques compositions, le second, tout en jovialité, se taille un mémorable succès dans le rôle de Peppone, l’ineffable maire communiste du Petit monde de Don Camillo (1952). Dans ce film réalisé par Julien Duvivier et inspiré des personnages de Giovanni Guareschi, polémiste aux opinions volontiers conservatrices, Gino Cervi forme avec Fernandel un duo savoureux. Les interminables et cocasses disputes du communiste et du curé se poursuivront dans Le Retour de Don Camillo (1953), de Duvivier également, La Grande Bagarre de Don Camillo (1955) et Don Camillo monseigneur (1961), de Carmine Gallone, et enfin Don Camillo en Russie (1965), de Luigi Comencini.

On ne peut dire que Luigi Comencini, qui deviendra l’un des meilleurs cinéastes italiens des années 1960, fasse œuvre très personnelle en réalisant, en 1953, Pane, amore e fantasia (Pain, amour et fantaisie). Interprétée par Gina Lollobrigida et Vittorio De Sica, cette plaisante farce villageoise n’en est pas pour autant dénuée de charme. Elle sera d’ailleurs aussitôt suivie, toujours sous la direction de Comencini, de Pane, amore e gelosia (Pain, amour et jalousie, 1954), puis de Pane, amore e… (Pain, amour, ainsi soit-il, 1955), cette fois de Dino Risi. Cette série à succès, dont la forme demeure des plus conventionnelles, reprend avec bonheur certaines recettes du néoréalisme, suivant en cela l’exemple de Renato Castellani qui, dans Due soldi di speranza (Deux sous d’espoir, 1952), évoque le destin de deux amoureux pauvres d’argent, mais riches de vie et d’espérance…

LA COMÉDIE À L’ITALIENNE

La comédie « à l’italienne », qui connaîtra son âge d’or aux cours des années 1960 et 1970, trouve alors une illustration brillante avec le. films d’Alessandro Blasetti. Dans Altri tempi (Heureuse Epoque, 1952) et Tempi nostri (Quelques Pas dans la vie, 1954), les épisodes souriants alternent, comme dans un recueil de nouvelles, avec des moments dramatiques, tandis que Peccato che sia una canaglia (Dommage que tu sois une canaille, 1955) et La Fortuna di essere donna (La Chance d’être femme, 1955) peuvent rivaliser avec les meilleures comédies américaines.

°Scénariste attaché à la naissance du néoréalisme, Sergio Amidei écrit, pour différents cinéastes, d’amusantes mosaïques de destinées individuelles croisées au hasard de la vie : Parigi è sempre Parigi (Paris est toujours Paris, 1951), Le Ragazze di piazza di Spagna (Les Fiancées de Rome, 1952) et Terza liceo (L’Amour au collège, 1953), de Luciano Emmer, Villa Borghese (Les Amants de la villa Borghese, 1953), Le Signorine dello 04 (1955) et Racconti romani (Cette folle jeunesse, 1955), de Gianni Franciolini.

Mais c’est véritablement Mario Monicelli qui ouvre la voie royale de la satire cinglante. Avec Steno il réalise Guardie e ladri (Gendarmes et voleurs, 1951) et Totò e i re di Roma (1955) puis seul, Totò e Carolina (1955). Quant a Luigi Zampa, après le succès des Processo alla città (Les Coupables, 1952), il se livre à d’amères chroniques des tares sociologiques italiennes, avec Anni facili (1953) et L’Arte di arrangiarsi (1954). C’est dans ce dernier film que s’impose Alberto Sordi, dont Fellini a révélé les dons mimétiques exceptionnels dans Courrier du cœur et Les Vitelloni, et dont la carrière féconde sera associée à toute l’histoire de la comédie « à l’italienne ».

LE CINÉMA ITALIEN DANS LA TOURMENTE DE LA GUERRE

Quand l’Italie déclare la guerre à la France et à l’Angleterre, le 10 juin 1940, Cinecittà semble ne pas vouloir se rendre à l’évidence de la gravité de la situation. Sur le plan cinématographique, la bataille contre l’invasion américaine a été gagnée dès 1938. Grâce à la loi Alfieri (du 6 juin) et à la loi sur le monopole (du 20 septembre de la même année), la production étrangère a été bloquée et, sur le plan intérieur, on a vu se développer, par voie de conséquence, ce que certains ont appelé une « véritable orgie de production ».

PANE, AMORE E FANTASIA (Pain, Amour et Fantaisie) – Luigi Comencini (1953)

Lorenzo Codelli, publié dans la revue Positif en février 1974, il a déclaré : « Je voulais une comédie villageoise qui soit parfaite comme du Beaumarchais, une comédie « de caractères » assez élégante, et sans vulgarité, avec un fond social assez précis. Le maréchal des logis, qui est le personnage central, s’occupe de tout sauf des problèmes réels du village, il ne pense qu’à manger et à se trouver une femme. C’était à demi-sérieux, avec beaucoup de pointes comiques, mais avec un fond assez amer. »