Lumea vine, lumea pleaca, hotelurile raman

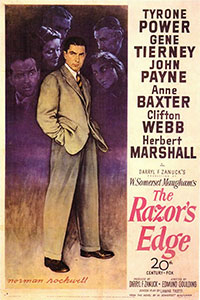

Edmund Goulding, 1891–1959, regizor si scenarist britanic. Punctul de varf al carierei: Grand Hotel, Oscar pentru cel mai bun film, 1932. Alte doua filme care merita mentionate: Dark Victory (Victorie intunecata, 1939) cu Bette Davis, si The Razor's Edge (Pe muchie de cutit, 1946) cu Gene Tierney and Tyrone Power.

Grand

Hotel

Grand Hotel este un film american din

1932 regizat de Edmund Goulding. În rolurile principale joacă actorii Greta Garbo,

fratii Barrymore (John si Lionel) și Joan Crawford. A câștigat Premiul Oscar

pentru cel mai bun film, la concurenta cu Shanghai

Express al lui Josef von Sternberg

Filmul se bazează pe o piesa de

teatru adaptată după romanul Menschen im

Hotel (1929) de Vicki Baum, autoare vieneza naturalizata americana, foarte

in voga in epoca: Viata si moarte in Bali (1937) Hotel Sanhai (1937)

Actori

Greta Garbo ... Grusinskaya –

Dansatoarea

John Barrymore ... Baron Felix von Gaigern

Joan Crawford ... Flaemmchen – stenografa

Wallace Beery ... Director General Preysing

Lionel Barrymore ... Otto Kringelein

Ferdinand Gottschalk ... Pimenov

Synopsis

Plusieurs personnages plus ou moins en rupture avec leur monde se croisent et se rencontrent au Grand Hotel de Berlin. On y rencontre l'industriel Preysing qui doit impérativement signer la fusion de son entreprise pour en assurer la survie ; un de ses anciens employés, Otto Kringelein, qui souhaite profiter des quelques semaines qui lui restent à vivre ; Flaemmchen, une sténographe requise pour la signature de la fusion ; la ballerine russe Grusinskaya qui soupire après ses succès passés et le baron Felix von Gaigern que l'adversité a transformé en voleur d'hôtel pour rembourser ses dettes. La ballerine s'éprend du voleur.

Grand Hotel est un lieu clos où se mêlent la séduction, la négociation, l'amour, l'ambition, la recherche des plaisirs, la fugacité, la rivalité, l'amitié et la mort. Il est en cela le grand précurseur des films choral, et d'une des caractéristiques du cinéma américain à rassembler en un lieu une micro-société En cette époque du début du parlant, le central téléphonique fait office de catalyseur et se retrouvera souvent comme élément intégré au cadre des histoires,

Le Grand Hôtel de Berlin où les riches cohabitent avec les ruinés ou ceux qui rêvent d’être riches. Le début du film donne le tournis. C’est un défilé perpétuel de clients mondains qui évoluent dans le grand hall et se donnent en représentation. L’attrait magnétique de l’argent est le thème central du film. Le réalisateur réunit une pléiade d’acteurs connus tels que les frères Barrymore (John et Lionel), Greta Garbo, Joan Crawford, Wallace Beery. La danseuse célèbre mais malheureuse en amour rencontre l’escroc amoureux, Le riche patron croise la jolie secrétaire qui rêve d’ascension sociale. Le petit employé qui sait qu’il va mourir bientôt veut enfin s’éclater et goûter la vie en dépensant ses économies. Bref, tout ce petit monde rêve ou chute. On passe très vite de l’ébriété à l’angoisse, du bonheur au désespoir. C’est très bien fait et observé malgré quelques petites longueurs.

Ce grand hôtel est un lieu de passage mais aussi un lieu où échouent des destins bien différents, l’occasion ou le prétexte pour nous exposer des tranches de vie qui, malgré leur apparence d’opulence et de facilité, sont marquées par la solitude. Aidé par une brillante brochette d’acteurs (Garbo en tête) et de superbes décors, le film prend parfaitement son envol et les dialogues sont très enlevés et plaisants. Le film n’a pas pris une ride, que ce soit sur son superbe décor (art déco) ou sur son scénario.

========================================================================

Sugestie de lectura

Vicki Baum: toute l'humanité dans un

hôtel

La réédition d'un chef-d'oeuvre oublié.

Par Jean Soublin. Publié dans Le Monde, le 27 septembre 2007

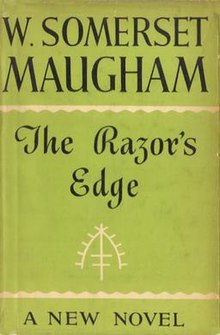

C'est un des best-sellers du XXe siècle, publié en 1929. Un roman "moderne" à l'époque où le mot avait encore une connotation excitante. Les comportements, les passe-temps, les anxiétés y sont "modernes", comme la déco, naturellement.

Vicki Baum, une Viennoise qui travaillait à Berlin chez le grand éditeur Ullstein, avait déjà publié en Autriche et en Allemagne, notamment Hélène Wilfur, un roman à succès sur l'émancipation des femmes. Elle utilise ici le procédé inauguré par Balzac et repris par Eugène Dabit dans Hôtel du Nord : peindre la société à partir de la clientèle d'un hôtel. Celui-ci prospère à Berlin, et l'auteur en étudie minutieusement les mécanismes. Les personnages sont naturellement très datés : un beau pilote de chasse, un blessé de guerre devenu morphinomane, une jeune demi-mondaine qui veut "réussir"... Leurs passe-temps aussi sont de l'entre-deux-guerres : les matches de boxe, le fox-trot, l'automobile, le cinéma...

Mais on aurait tort de considérer ce roman comme une relique Art déco : le clinquant, les paillettes, le champagne risquent de tromper le lecteur, de le laisser se perdre dans une superficialité apparente où rien de sérieux, de durable ne peut arriver, puisqu'on est dans un hôtel. Le talent de l'auteur est précisément de juxtaposer les mondanités éphémères des clients et les pulsions profondes, les courtoisies de circonstance et les rugissements de la passion ou de la peur. C'est un établissement de luxe, bien entendu, mais du portier à la diva, tout le monde, par exemple, y manque d'argent ou d'amour, et dehors le peuple affamé gronde.

Tout en finesse et en émotion, le récit évoque des tensions, des rancoeurs, des espoirs qui sont de tous les temps. Autour des difficultés d'une entreprise dont certains cadres fréquentent l'hôtel, Vicki Baum décrit à la fois les injustices sociales et, dans un passage extrêmement précis, les arcanes de la haute finance. Mais c'est naturellement l'amour qui donne leur couleur à ces pages fiévreuses où la passion se mêle à la pitié dans deux intrigues dominées l'une et l'autre par la différence d'âge.

La jeune

Flammèche, lasse de poser nue en espérant faire du cinéma, trouve son salut

avec un petit comptable révolté qui se sait condamné par la maladie. Et c'est

pour la cambrioler que le beau baron pénètre dans la chambre de la vieille et

célèbre diva, sans imaginer l'explosion d'amour réciproque qui se prépare :

cette scène éblouissante, tout en contre-pieds et en non-dits, même Garbo n'a

pas su s'en tirer quand Edmund Goulding filma l'histoire en 1932. Vicki Baum

assistait au tournage, elle était juive et décida de rester avec sa famille aux

Etats-Unis, où elle publia de nombreux livres sans parvenir à renouveler son

succès. Elle mourut en 1960.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND HOTEL (MENSCHEN IM HOTEL) de Vicki Baum. Traduit de l'allemand par Gaston et Raymond Baccara, Phébus, "Libretto", 318 p., 9,90 € .

GRAND HOTEL, Ed Femina, 1992.